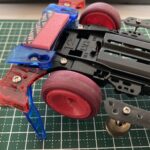

ミニ四駆の楽しみ方のひとつになってくるのが、「マシンの改造」。

いろいろなパーツを組み合わせることで、速くてコースアウトしないマシンに仕上げていきます。

しかし今のミニ四駆では、改造する場所によっても数多くのパーツが。

✅ミニ四駆のおすすめパーツ

- 速度を上げるなら→「チューンモーター」

- 安定性を上げるなら→「ローラー幅を広げる」

- さらに速度上げるなら→「ダッシュモーター」

- 速度制御なら→「ブレーキ調整」

- 制振性を上げるなら→「マスダンパー」

- LC対策なら→「ローラー」

- コーナリング速度なら→「タイヤ」

- さらに改造するなら→「電池」「ギヤ」「軸受け」

ぼく自身、ミニ四駆をはじめたばかりの頃は、

改造していくのにおすすめパーツは何だろう?

と悩んだ経験があります。

なのでこの記事では、

「ここで紹介するパーツを使っておけば大丈夫!あとはマシンやコースに合わせて調整して!」

という部分まで落とし込んでいます。

「とりあえずおすすめパーツだけ知りたい!」という人は、下記のリンクから参照可能です。

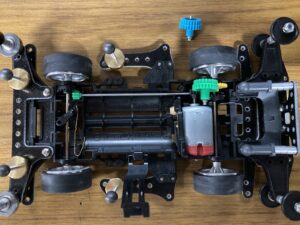

【STEP0】マシン選び

ミニ四駆を始める上で欠かせないのが、「マシンキット」になります。

コースを走らせるミニ四駆においては、マシンがなければはじまりません。

なのでおすすめパーツと合わせて、マシンも準備する必要があります。

この記事を見ている人の中には、すでに手元にマシンがある人もいるはず。

そんな人は、おすすめパーツまで読み飛ばしてもらってOKです。

付属パーツが優秀なマシンがおすすめ

マシンを選ぶポイントとしては、まずはデザインなどが気に入ったマシン。

それでも決められない場合は、付属のパーツが優れているマシンキットがおすすめです。

ミニ四駆のキットは、マシンによっても付属のパーツが異なってきます。

特にタイヤが「ノーマル」か「スーパーハード」かによって、マシンの速さは変わってきます。

付属のパーツが優れたマシンキットの方が、効率よく改造を進めていくことができておすすめです。

初心者向けなのが「スターターパック」

マシンと改造用のパーツの両方を一気に集めたいという人には、「スターターパック」がおすすめです。

マシンと対応したパーツが付属されていることで、説明書通りの組み立ててで改造マシンを組み立てることができます。

スターターパックの種類

スターターパックのタイプによって、マシンやモーター、付属のパーツも違っています。

しかし最初から改造したマシンを組み立てることができるので、パーツによってはこの先の改造工程を飛ばすこともできるのでおすすめです。

スターターパックについては、こちらの記事でも紹介しています。

【STEP1】チューンモーターで速度アップ

ミニ四駆の速さの元になってくるのが、「モーター」です。

なので速いモーターを搭載するほど、マシンの速度も上がってきます。

しかしほとんどのキットに付属しているのは、ノーマルモーター。

モーターの回転数なども少ないので、マシンの速度としても伸びてきません。

なので最初にモーターを載せ替えることで、マシンの速度を大きく上げることができます。

アトミックチューン2モーター

回転数とトルクのバランスが優秀なのが、「アトミックチューン2モーター」です。

VZやFM-Aシャーシのような方軸シャーシであれば、方軸のアトミックチューン2モーター。

MAやMSの両軸シャーシの場合は、アトミックチューン2モーターPROになります。

バランスのとれた性能によって、初心者向けなモーターになっています。

3種類のチューンモーターの中でも、回転数とトルクのバランスが取れているのが特徴です。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆 グレードアップパーツ アトミックチューン2モーター

商品リンク:タミヤ ミニ四駆 グレードアップパーツ アトミックチューン2モーターPRO

トルクチューン2モーター

アトミックチューン2よりも、トルクが優れているのが「トルクチューン2モーター」になります。

使用できるモーターとしては、方軸シャーシならトルクチューン2モーター。

両軸シャーシであれば、トルクチューン2モーターPROになります。

なので速度はもちろん、スタート直後の加速面もノーマルモーターとは違ってきます。

今のミニ四駆コースの場合、チューンモーターについては、「アトミックチューン2」か「トルクチューン2」の2択。

あとはマシンやコースに合わせて、好みのモーターを選ぶだけでマシンの速度を上げることができます。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆 グレードアップパーツ トルクチューン2モーター

商品リンク:タミヤ ミニ四駆 グレードアップパーツ トルクチューン2モーターPRO

おすすめのモーターについては、こちらの記事でも紹介しています。

【STEP2】マシンの安定性を上げる

モーターを替えてマシンの速度を上げたら、コースアウトしないように安定性も上げる必要があります。

モーターを替えることで、マシンの速度は上がります。

すると、それまで完走できていたコースでもコースアウトすることが多くなってきます。

パーツを取り付けることによって、ローラーの幅や高さを替えることができます。

コースの幅ギリギリまでローラーの取り付け位置を替えることで、チューンモーターでも安定して完走することが可能になってきます。

FRPプレート

フロント用

マシンのローラー幅を広げるのに欠かせないのが、「FRP」になります。

フロントにおすすめのFRPプレート

フロントの場合、FRPを取り付けることでローラー幅を広げることができます。

フロントの場合、FRPを取り付けることでバンパーの強度アップにもなります。

フロントローラーの強度も増すので、LCでのスラスト抜け対策にも欠かせません。

リヤ用

リヤ用のFRPも、リヤローラーの幅を広げるためには欠かせません。

リヤにおすすめのFRPプレート

リヤ用FRPの場合、シャーシのリヤステー部分に合わせて取り付けることで強度を増すことができます。

リヤにFRPステーを取り付けることで、使えるローラーの大きさにも選択肢が。

それぞれのローラーを合わせて取り付けることで、レギュレーションギリギリまでローラー幅を広げることが可能。

フロント用リヤ用共に、一部のステーは前後どちらのバンパーにも取り付けることができます。

FRPの種類については、こちらの記事で紹介しています。

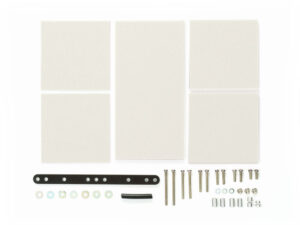

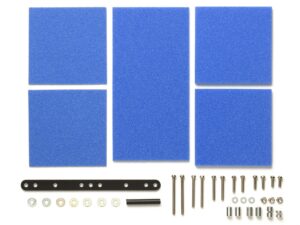

ファーストトライパーツセット

マシンの安定性を上げる場合、「ファーストトライパーツセット」を使うのもおすすめです。

ファーストトライパーツセットの種類

「ファーストトライパーツセット」とは、前後のFRPやローラー、マスダンパーがセットになったGUPになります。

ファーストトライパーツセットであれば、フロントとリヤ両方のFRPが付いているため。

さらにローラーの高さを変えられたりマスダンパーも入っているなど、その先の改造をしていく上でもコスパが良いのが特徴になってきます。

ファーストトライパーツセットについては、こちらの記事で紹介しています。

【STEP3】ダッシュモーターでさらに速度アップ

チューンモーターでしっかり完走できるようになったら、「ダッシュモーター」への変更がおすすめです。

ダッシュモーターはその名の通り回転数が高いので、マシンの速度をさらに上げることが可能。

前述の通り、ミニ四駆の速さはモーターと電池の占める割合が大きいです。

なのでチューンモーターで完走できるレベルまできたら、速度を上げるためにはモーター変更が必要になってきます。

まずはダッシュモーターの中でも、「ライトダッシュ」と「ハイパーダッシュ」に載せ替えてみるのがおすすめです。

ライトダッシュモーター

チューンモーターの次の段階としておすすめなのが、「ライトダッシュモーター」です。

ライトダッシュモーターにも、方軸用のライトダッシュモーターと両軸用のライトダッシュモーターPROがあります。

どちらも性能は同じで、黄色いエンドベルの色が特徴的。

なのでチューンモーターからの載せ替えとしても、扱いやすい性能になっています。

いきなり速いモーターに載せ替えるのは不安という人には、ほどよく速いライトダッシュモーターがおすすめになってきます。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆 グレードアップパーツ ライトダッシュモーター

商品リンク:タミヤ ミニ四駆グレードアップパーツ ライトダッシュモーターPRO

ハイパーダッシュモーター

チューンモーターからのレベルアップとしては、「ハイパーダッシュモーター」もおすすめになります。

ハイパーダッシュモーターとしては、方軸用のハイパーダッシュ3モーターと両軸用のハイパーダッシュモーターPROの2種類。

方軸用には「3」と付いていますが、モーターの性能としてはどちらも同じになっています。

実際にモーターを載せ替えてみても、その違いはあきらかです。

チューンモーターより少し上が、「ライトダッシュモーター」。

それよりも性能的に上になってくるのが、「ハイパーダッシュモーター」になってきます。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆グレードアップパーツ ハイパーダッシュ3モーター

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツ ハイパーダッシュモーターPRO

【STEP4】ブレーキで速度制御

モーターによってマシンの速度域が上がってくると、「ブレーキ」による速度制御が必要になってきます。

ダッシュモーターによってマシンの速度が上がると、コースアウトする確率も上がってきます。

チューンモーターの時とは違い、安定性だけでコースアウトを防ぐのはむずかしい部分も。

特にコースアウトしやすいジャンプでの飛距離を抑えるためには、マシンの速度を落とす必要があります。

コースにブレーキを当ててマシンの速度を落とすことで、コースアウトする確率を減らすことができます。

FRPリヤブレーキステー

今のミニ四駆のブレーキとして、おすすめのパーツは「FRPリヤブレーキステー」になります。

FRPリヤブレーキステーは、FRPステーと白のブレーキスポンジのセット。

特に独特の形状のFRPステーは、いろいろな場面で使えるFRPとなっています。

このFRPステーの特徴は、そのままリヤブレーキとして使えること。

そこへブレーキスポンジを貼ることで、スロープなどのマシンが浮き上がる時にだけブレーキを当てることが可能になってきます。

ステーの高さやブレーキスポンジの種類によって効き具合が変えられるので、今のミニ四駆のブレーキとして欠かせないパーツになります。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆グレードアップパーツ FRP リヤブレーキステーセット

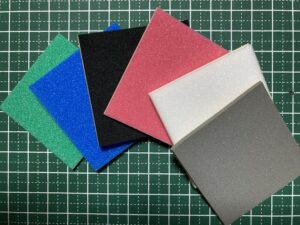

ブレーキスポンジセット

白(ホワイト)

ブレーキスポンジの中で、もっとも効きが強いのが「ブレーキスポンジセット(ホワイト)」になります。

白のブレーキスポンジとしては、スポンジの厚みが3種類あります。

この厚みの違いによって、マシンやコースに合わせての調整が可能に。

なのでブレーキとしての効きが強く、スロープなどの手前でマシンの速度をしっかり落とすことができます。

ブレーキとしての効果が高い白ブレーキは、しっかりと速度を落としたい時におすすめになります。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆 グレードアップパーツ ブレーキスポンジセット (1/2/3mm ホワイト)

青(ブルー)

同じブレーキスポンジでも、「ブレーキスポンジセット(ブルー)」は程よくブレーキを効かせたい場合におすすめです。

青ブレーキの種類も、白ブレーキと同じく3mm,2mm,1mmの3種類。

マシンに合わせて使い分けれるという部分では、同じになります。

なのでブレーキとしての効きはそこまで強くなく、しっかりとマシンの速度を落としたい場合には使いづらい部分も。

ただ青ブレーキの特徴としては、しっかりブレーキを効かせるというよりも少し速度を落とす程度の使い方。

ブレーキを効かせてキュッと止めるよりも、流して走るような使い方に向いているブレーキになります。

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ ブレーキスポンジセット マイルド 1/2/3mm

ブレーキの種類については、こちらの記事でも紹介しています。

【STEP5】マスダンパーで制振性を上げる

コースのジャンプ後の着地でコースアウトしやすい場合は、「マスダンパー」で制振性を上げる必要があります。

今のミニ四駆コースでは、「スロープ」のようにコースの高さが変わるセクションが多いです。

「DB(ドラゴンバック)」とよばれるジャンプセクションも、スロープの組み合わせによる立体セクション。

特にジャンプ後の着地でマシンが跳ね上がってしまうと、そのままコースの外に弾き出されてしまう場合も。

そんなマシンの制振性を高めるために、マスダンパーを取り付ける必要が出てきます。

マスダンパーの効果については、こちらの記事で紹介しています。

サイドマスダンパーセット

シャーシのサイドステー部分にマスダンパーを取り付けて制振性を上げるのが、「サイドマスダンパー」になります。

サイドマスダンパーの種類

サイドステー部分のマスダンパーが動くことで、フロントタイヤの跳ね上がりを抑えることができます。

マスダンパーの重さや形によっても効果は変わってくるので、使い分けてみるのもおすすめ。

ただしボディの形状によっては取り付けできない場合もあるので、注意が必要です。

マスダンパーについては、こちらの記事でも紹介しています。

ボールリンクマスダンパー

主にリヤ側の制振性を上げるのにおすすめなのが、「ボールリンクマスダンパー」になります。

なのでサイドマスダンパーなどのような置きマスダンとは、動作原理も変わってきます。

取り付ける位置としては、シャーシのリヤバンパー部分です。

これによって、リヤタイヤなどが跳ね上がるのを抑えるのに効果を発揮。

ボールリンクマスダンパーの場合、マスダンパー以外のパーツも必要なので重さが気になる部分。

ただし制振効果は高いので、置きマスダンとの使い分けが必要になってきます。

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ ボールリンク マスダンパー (スクエア)

ボールリンクマスダンパーについては、こちらの記事で紹介しています。

【STEP6】ローラーで安定性を上げる

マシンの速度が上がってくると、むずかしくなるのが「LC(レーンチェンジ)」です。

ミニ四駆コースにほぼ必ずあるのが、マシンの走行レーンが変わるLC。

立体LCは上りと下りが連続するカーブのため、マシンの速度が上がるほどむずかしい。

そんなLCを安定してクリアするためには、前後のローラーが重要。

ローラーがしっかりコースの壁を捉えることで、LCでも安定したマシンの挙動になってきます。

キット付属のプラローラーからローラーを替えることで、マシンの速度だけでなく、安定性も上げることができます。

LCでのマシンの走りについては、こちらの記事で紹介しています。

フロントローラー

フロントローラーとしては、「2段アルミローラー」がおすすめです。

2段アルミローラーの種類

2段アルミローラーとは、大きさの異なるローラーが2段になっているローラーです。

LCなどでマシンが傾いた時に小さい方が接触することで、ローラーが1段しかない時に比べて安定性が増してきます。

さらに2段アルミローラーは、ベアリングローラー。

回転力の高いベアリングを内蔵することで、コーナリング時の回転もスムーズでマシンの速さにもつながってきます。

リヤローラー

マシンの安定性を上げたい場合、リヤローラーは「アルミベアリングローラー」がおすすめになります。

アルミベアリングローラーの種類

これによって、ローラーがしっかりコースを捉えられるのでマシンが安定してきます。

あとはマシンに合わせて、ローラー径を19mmか13mmに選択。

リヤローラーを上下2段にセッティングすることで、マシンの安定性を増すことができます。

安定性よりマシンの速度を上げたい場合は、19mmプラリング付きアルミベアリングローラーを使うのもおすすめです。

おすすめのローラーについては、こちらの記事でも紹介しています。

【STEP7】タイヤで速度を上げる

マシンの速さや安定性を上げるためには、ノーマルタイヤからの変更がおすすめ。

マシンの速さに直結してくるタイヤを変更することで、マシンの走りは変わってきます。

タイヤをキット付属のノーマルタイヤから替えることで、マシンにもたらす効果は大きく2つ。

- 摩擦抵抗が減り、コーナリングが速くなる

- 反発力が減り、マシンが跳ねづらくなる

マシンの速度や安定性を上げるために必要なのが、硬くて跳ねづらいタイヤ。

キット付属のノーマルタイヤを替えるだけでも、マシンの走りは変わってきます。

ローフリクションタイヤ

今のミニ四駆のタイヤとして、もっとも多く使われているのが「ローフリクションタイヤ」になります。

摩擦抵抗が少ないことによって、コーナリング時の摩擦による減速も少なくなります。

さらにタイヤの素材が硬いことによって、タイヤのゴムの反発力が小さい。

なのでジャンプ後の着地などで、マシンが跳ね上がる力も小さくなってきます。

2024年には通常品として発売されたこともあり、ミニ四駆のタイヤの中でもっともおすすめなパーツなのは間違いありません。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆グレードアップパーツ ローフリクション小径ローハイトタイヤ(26mm) & カーボン強化ホイール(フィン)

ローフリクションタイヤについては、こちらの記事でも紹介しています。

スーパーハードタイヤ

ローフリクションタイヤと共に多く使われているのが、「スーパーハードタイヤ」です。

ローフリクションタイヤと比較すると、多少硬さが劣るのがスーパーハードタイヤ。

今ではスーパーハードタイヤが付属しているキットも多いので、入手もしやすいのが魅力のひとつ。

ハードタイヤは加工することで、「縮みタイヤ」として使うこともできます。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆特別企画商品 スーパーハード ローハイトタイヤ

おすすめのタイヤや縮みタイヤについては、こちらの記事で紹介しています。

その他のおすすめパーツ

電池

ミニ四駆の速さの元となる電池は、マシン速度に大きく影響してきます。

ミニ四駆用の電池としては、大きく2種類。

電池は、中の容量があるほどマシンを速くすることができます。

なので使い捨てのアルカリ電池よりも、充電電池の方が満タンに近い状態で使い続けることが可能。

充電電池を使う上では、充電器も必要になってきます。

しかし電圧によってマシン速度も調整できるので、ミニ四駆をやる上では欠かせません。

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ ニッケル水素電池 ネオチャンプ (2本)

おすすめの充電器については、こちらの記事で紹介しています。

ギヤ

ギヤ比を替えることでも、マシンの速度を上げることができます。

超速ギヤの種類

その中でもおすすめなのは、「3.5:1」や「3.7:1」のような超速寄りのギヤ比。

数字が小さいほどマシンの速度は上がるので、ギヤ比でマシンセッティングの幅を広げるのもおすすめです。

ミニ四駆のギヤについては、こちらの記事で紹介しています。

軸受け

シャーシの「軸受け」も、マシンの速さに直結してきます。

軸受けにおすすめのパーツ

結果的にタイヤがよく回り、マシンの速度アップにつながることに。

キット付属のPOM製軸受けも優秀ですが、速いマシンにする場合は軸受けにベアリングを使うのがおすすめです。

ミニ四駆の軸受けについては、こちらの記事で紹介しています。

ミニ四駆におすすめのパーツ まとめ

ミニ四駆のおすすめのパーツはこちら

- 速度を上げるなら→「チューンモーター」

- 安定性を上げるなら→「ローラー幅を広げる」

- さらに速度上げるなら→「ダッシュモーター」

- 速度制御なら→「ブレーキ調整」

- 制振性を上げるなら→「マスダンパー」

- LC対策なら→「ローラー」

- コーナリング速度なら→「タイヤ」

- さらに改造するなら→「電池」「ギヤ」「軸受け」

もちろん最初のマシンキットや手元にあるパーツによっても、おすすめパーツは変わってきます。

なのであとは自分のマシンの改造状況に合わせて、必要となるパーツを選んでいけば良いだけです。

改造に必要な工具については、こちらの記事で紹介しています。

コメント