今のミニ四駆の改造として、当たり前にもなっているのが「提灯」。

そんな提灯の種類の中には、フロント提灯だけでなく無加工で取り付けることのできる提灯も。

提灯は一般的な置きマスダンパーとは違い、アームも動くことでさらに制振効果を生み出しています。

✅この記事の内容

- ミニ四駆の「提灯」とは

- 提灯による制振効果

- 提灯の種類

この記事では、ミニ四駆の提灯について。

提灯による、制振効果。

さらに提灯の種類や、作り方による違いについても紹介します。

立体コースが当たり前の今のミニ四駆において、提灯による制振効果は欠かせません。

- STEP1ジャンプ時は無重力状態で提灯が開く

Screenshot

- STEP2着地時はマシンに跳ね上がる力が働く

Screenshot

- STEP3着地直後に提灯が閉じて跳ね上がる力を抑える

Screenshot

- STEP4マスダンパーも動いて残った跳ね上がりの力を逃がす

Screenshot

- STEP5マシン自体は跳ね上がらずに安定して着地

Screenshot

マスダンパー単体での制振性より、提灯と合わせた方が制振効果も上がってきます。

そんな提灯の種類も、作り方によっていろいろ。

フロント提灯やリヤ提灯、さらにヒクオとよばれる提灯。

そして今はストッククラスなどの無加工改造でも使える、無加工のフロント提灯などもあります。

それぞれの提灯で特徴も変わってくるので、マシンの改造に合わせて使い分けることができます。

ミニ四駆の「提灯」

立体コースに合わせて生まれた改造

ミニ四駆の「提灯」とは、現代ミニ四駆には必須の改造になっています。

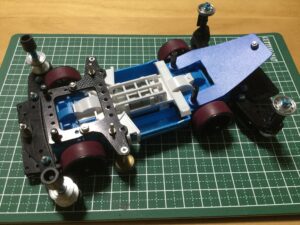

提灯の構造としては、前後のバンパーからアームが伸びています。

そこへ、制振性を上げるマスダンパーをぶら下げている作り。

この見た目が、提灯に似ているのが名前の由来になっています。

見た目だけであれば、決してカッコイイとはいえない改造。

アームによる持ち上がりとマスダンパーの可動によって、通常の置きマスダンパーとは違った制振効果を生み出しています。

90年代頃の第2次ブームにミニ四駆をやっていた人からすると、なんだこれはと思うような改造。

しかし提灯による制振効果は、現代ミニ四駆に必須の改造になっています。

マスダンパーの種類については、こちらの記事で紹介しています。

マシンが跳ね上がるのを抑える

今では当たり前のように提灯が使われているのも、現代は立体コースが主流だからこそになります。

今のミニ四駆コースでは、スロープやDBなどの立体的なセクションが当たり前。

タミヤの公式大会、5レーンのコースでも立体セクションが数多く配置されています。

立体的なコースではマシンがスロープなどを通過することによって跳ね上がり、再びコース内に着地することになります。

マシンがしっかり着地してコース内に収まるためには、マシンが跳ね上がるのを抑える制振効果が必要になってきます。

たとえばミニ四駆グランプリ2023のコースの場合、DBだでなくアイガー上り下りなどの安定した着地が必要なセクションが。

そんなアップダウンの激しい立体コースにおいては、提灯による制振性が必須級になってきます。

提灯の制振効果があることによって、マシンが跳ね上がってコースアウトしてしまう確率を減らすことができています。

ミニ四駆GP2023のコースについては、こちらの記事で紹介しています。

提灯による制振効果

コースアウトしないためには提灯の動きが重要

ミニ四駆の提灯は、コースを走るマシンの挙動に合わせて可動しています。

ミニ四駆の目的は、立体コースであろうとコースアウトせずに走り切ること。

コースアウトせずに走るためには、提灯の動きが重要になってきます。

マシンはDBやスロープなどでジャンプ後、空中で無重力状態になります。

そしてマシンがコースに着地後、少し遅れて提灯が閉じる形でシャーシを叩きます。

この提灯が開いて閉じる動きの中で、立体コースに欠かせない制振効果が生まれています。

実際の提灯の動き

提灯がミニ四駆の制振性を上げているのは、マシンが跳ね上がる力を代わりに受け流しているからになります。

- STEP1ジャンプ時は無重力状態で提灯が開く

Screenshot

- STEP2着地時はマシンに跳ね上がる力が働く

Screenshot

- STEP3着地直後に提灯が閉じて跳ね上がる力を抑える

Screenshot

- STEP4マスダンパーも動いて残った跳ね上がりの力を逃がす

Screenshot

- STEP5マシン自体は跳ね上がらずに安定して着地

Screenshot

通常マスダンパーを取り付けだけの改造の場合、動きとしては「マシン→マスダンパー」だけになります。

提灯の場合、高い位置から振り下ろされることでマスダンパー単体よりも制振効果が大きくなっています。

この提灯の動きが元に、GUPのボールリンクマスダンパーも発売されています。

提灯がマシンの跳ね上がりを抑えることでジャンプ後の着地が安定し、さらにリフターなどを組み合わせることで提灯による制振効果は変わってきます。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆グレードアップパーツシリーズ ボールリンクマスダンパー (スクエア)

提灯のリフターについては、こちらの記事で紹介しています。

提灯の種類

「フロント提灯」と「リヤ提灯」

提灯の作りの中には、大きく「フロント提灯」と「リヤ提灯」があります。

初期の提灯は、リヤ側からアームを伸ばしてボディを叩くリヤ提灯としての作りが一般的でした。

さらにこの重心の高さによって、LCなどではマシンが提灯の重さに振られるなどの影響もありました。

そこから改良されたのが「ボディ提灯」で、ボディの下側に提灯を取り付けることで重心の高さも変化。

逆にリヤ側からアームを伸ばす作りになっているのが、「リヤ提灯」になっています。

今のミニ四駆の改造としては、フロント提灯がほとんど。

「フロント提灯+MSフレキ」という改造が、トレンドにもなっています。

この提灯の改造に合わせて、ポリカボディも多く使われ始めるようになりました。

おすすめのポリカボディについては、こちらの記事で紹介しています。

マスダンパーの受け方が違う「ヒクオ」

マスダンパーの受け方の違いとして、「ヒクオ」という改造もあります。

ヒクオといっても、解釈の仕方は人それぞれになってくる部分も。

大元としては、ボディの下に提灯を付けて重心を低くしたのがヒクオとよばれていました。

さらにそこから、マスダンパーの受け部分を改良したのがヒクオとよばれるように。

よくいわれるヒクオの特徴としては、同じ提灯でもマスダンパーの受け部分の作りの違い。

ヒクオにすることで提灯全体の作りとしても低重心化でき、動きとしても提灯だけでなくマスダンパーも着地時に叩く構造になっています。

たしかに制振効果は高くなっていますが通常の提灯でもそれなりに効果があるため、今ではヒクオもあまり見かけることはありません。

さらにパーツ点数も増えることから、マシンの重量的にもあまり積極的に使われていない理由にはなってきます。

ヒクオ使った改造については、こちらの記事で紹介しています。

提灯による作り方の違い

一般的な提灯

一般的な提灯の作りとしては、前後からアームを伸ばしてシャーシを叩く作りになっています。

提灯で重要なのは、可動した時に提灯がシャーシを叩く構造になっていること。

提灯がシャーシを叩くことで、着地時の制振性を上げています。

なので提灯が閉じた時に、しっかりとシャーシなどに当たるように取り付ける必要があります。

提灯のアームの作りとしては、シャーシや使うパーツによっても形はさまざま。

他にも最近では、リヤマルチなどを加工して使うことでかんたんに取り付けることのできるフロント提灯も多く使われています。

ただし提灯は重量もあるため、走行中に横ブレなどもしやすくなっています。

なのでしっかり固定することはもちろん、できるだけ低い位置に取り付けることでマシンの重心を下げることができます。

フロント提灯の作り方については、こちらの記事で紹介しています。

組み継ぎ提灯

FM-Aのようなシャーシの場合は、積み継ぎの提灯の方が使いやすくなってきます。

FM-Aなどのシャーシの場合、フロント提灯にしようとすると干渉する部分も多いのが問題に。

他のシャーシと同じ作りの提灯を取り付けようとした場合、フロントモーターによって取り付けがむずかしい。

さらにトレッド幅の広いホイールを使うことで取り付けは可能ですが、左右のトレッド幅が広くなるというデメリットも。

そんなフロントモーターシャーシに提灯を使う場合は、組み継ぎで組んだ提灯であれば取り付けやすくなります。

普通の提灯の作りよりもアームの幅を狭められるので、干渉する部分も少なくなってきます。

ただし組み継ぎでの加工となるので、普通の提灯より加工の難易度は上がってきます。

それでも剛性を出すことはできるので、FM-Aなどのフロントモーターシャーシに合わせた提灯としてはおすすめです。

組み継ぎ提灯に作り方については、こちらの記事で紹介しています。

無加工フロント提灯

加工が必要なイメージのある提灯ですが、無加工でも提灯は取り付けることができます。

提灯を取り付ける場合、パーツの加工が必要になってきます。

これは、ギヤカバーやタイヤに干渉してくる部分を避けるためにも必要な加工。

しかしそんなフロント提灯も、GUPを組み合わせることで無加工でも取り付けることが可能に。

そんなストッククラスの中では提灯のような吊り下げ式のマスダンパーも認められていることで、無加工フロント提灯を取り付けたマシンも多い。

通常の置きマスダンパーや振り子式のボールリンクマスダンパーだけでなく、フロント提灯も無加工で取り付けが可能。

制振効果の高いフロント提灯を取り付けることで、無加工でのマシン改造の幅も広がってきます。

無加工フロント提灯の作り方については、こちらの記事で紹介しています。

ミニ四駆の提灯 まとめ

立体コースが当たり前の今のミニ四駆において、提灯による制振効果は欠かせません。

- STEP1ジャンプ時は無重力状態で提灯が開く

Screenshot

- STEP2着地時はマシンに跳ね上がる力が働く

Screenshot

- STEP3着地直後に提灯が閉じて跳ね上がる力を抑える

Screenshot

- STEP4マスダンパーも動いて残った跳ね上がりの力を逃がす

Screenshot

- STEP5マシン自体は跳ね上がらずに安定して着地

Screenshot

マスダンパー単体での制振性より、提灯と合わせた方が制振効果もアップ。

そんな提灯の種類も、作り方によっていろいろ。

フロント提灯やリヤ提灯、さらにヒクオとよばれる提灯。

そして今はストッククラスなどの無加工改造でも使える、無加工のフロント提灯などもあります。

それぞれの提灯で特徴も変わってくるので、マシンの改造に合わせて使い分けることができます。

コメント