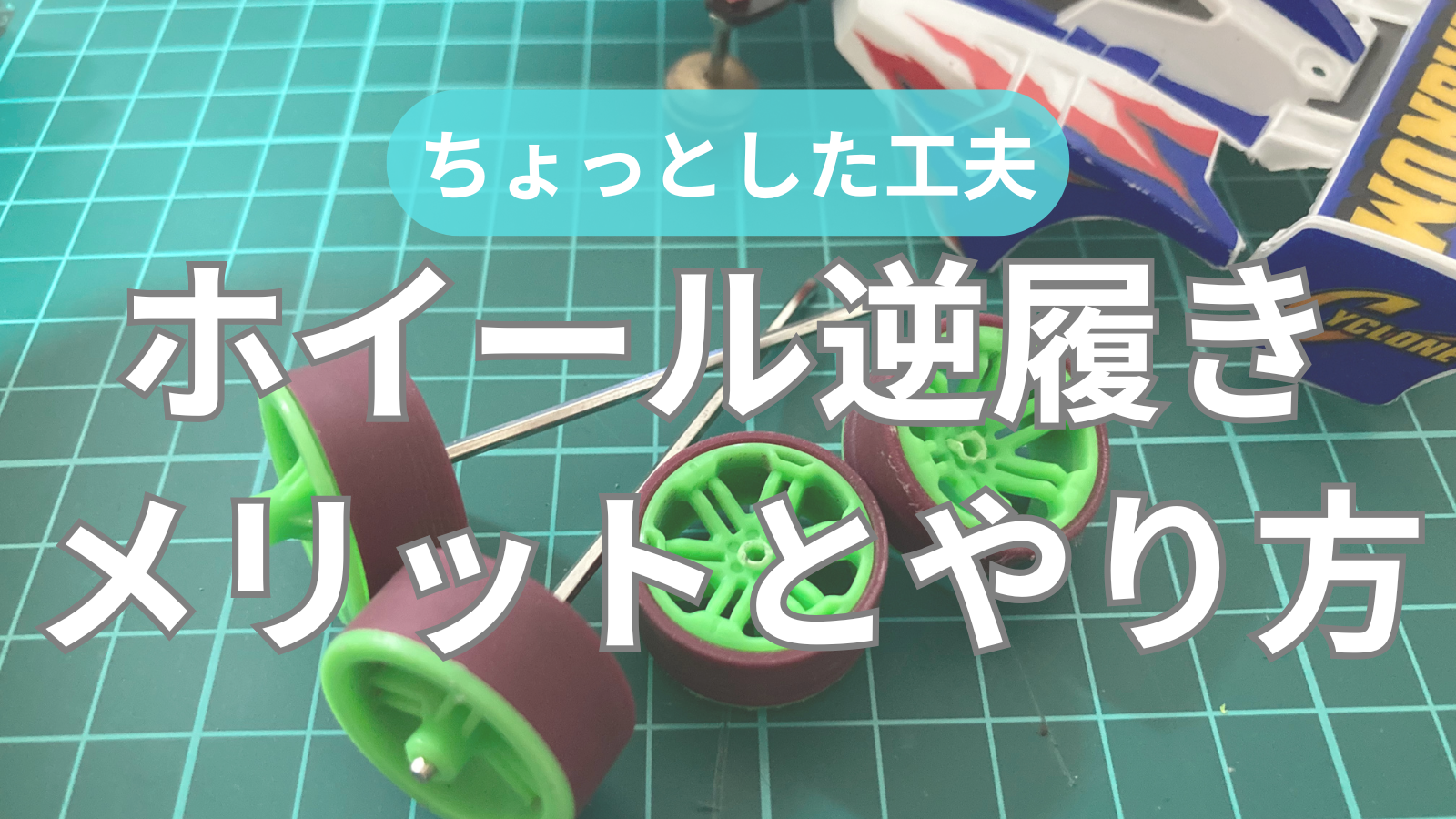

今のミニ四駆の改造の中には、ホイール(タイヤ)を逆履きしているマシンも多いです。

ホイールを通常とは逆向きに取り付けるのが、「ホイールの逆履き」。

プラ製のリム部分が外側になることによって、マシンのコースアウト確率も変わってきます。

✅この記事の内容

- ホイールの逆履きとは

- ホイール逆履きのメリット

- ホイールの逆履きのやり方

この記事では、ホイールの逆履きについて。

ホイールを逆履きする理由やメリット、実際のやり方について紹介します。

ミニ四駆では、ホイールを逆履きすることによって通常のホイールの取り付けとはマシンへの影響も変わってきます。

ホイールを逆向きに取り付けることによって、ホイールのリム部分がマシンの外側に。

この外側にリム部分がくることによって、通常履きとは違ったメリットが出てきます。

- ホイールの真円を活かせる

- コースへ乗り上げた時に滑りやすい

- マシンのトレッド幅の調整が可能

プラ製のリム部分が滑りやすいことによって、コースの壁に乗り上げた時などにも復帰しやすいのが特徴です。

ホイールの逆履きはB-MAXなどの無加工が基本のレギュレーションでも認められているので、逆履きによって改造の幅が広がってきます。

ただしホイールの逆履きをするためには、ホイールの貫通が必須。

加工の手間はかかりますが、ホイールを逆履きするメリットも多いです。

ホイール貫通については、こちらの記事で紹介しています。

ホイールの逆履き

あえて逆向きにするセッティング

ミニ四駆での「ホイールの逆履き」とは、ホイールを取り付ける向きをあえて逆向きにするセッティングです。

ホイールの向きには、正履きと逆履きがあります。

それとは逆に、ホイールの外側がシャーシ側になる取り付け方が「逆履き」となってきます。

ホイールの逆履きとは、外側にホイールのリム部分がくる取り付け方。

あえてホイールを逆向きにすることで、正履きとは違う効果を得ることができます。

ただし通常のホイールは、シャフト部分が貫通されていません。

なのでホイールの逆履きをする場合は、ホイール貫通の加工が必要になってきます。

ホイールの真円を活かせる

ホイールを逆履きにすることで、ホイールの真円を活かしたセッティングも可能になってきます。

ホイールの真円度については、ホイールの構造によって変わってきます。

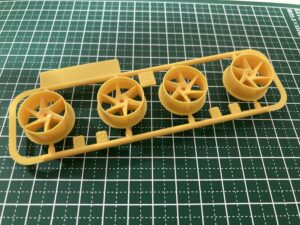

- ホイールの種類

- スポークの数

- タイヤの接着部分

普通のホイールの場合、シャフトの取り付け部分であるリム側が1番厚い構造になっています。

さらにリムのおかげで、着地などで衝撃が加わった時に歪みにくいという特徴もあります。

なのでこの真円度の高いリム部分をマシンの外側に持ってくることで、タイヤ全体として安定。

コースとの接地面が安定していることで、マシンの速度面にも影響してきます。

ホイールを逆履きするメリット

コースへ乗り上げた時に滑り落ちやすい

ホイールを逆履きするメリットとして、コースに乗り上げた時に引っかかりづらくなることがあります。

ホイールを通常通りの正履きした場合、マシンの外側にタイヤのゴム部分がきます。

その場合、コースの壁に乗り上げた際にグリップが効いてそのまま駆け上ってしまう可能性が。

逆にホイールを逆履きした場合、ホイールのリム部分がマシンの外側にくることになります。

ゴム部分が外側にある時のように駆け上がることもないので、コース内へ復帰しやすいというメリットがあります。

コースの壁に乗り上げた時に復帰しやすく、コースアウトのリスクを減らせるというのがホイールの逆履きの大きなメリットになります。

トレッド幅の調整が可能

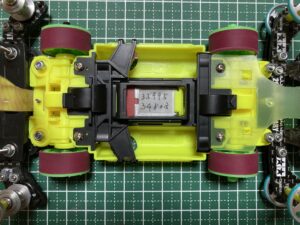

ホイールを逆履きにすることによって、マシンのトレッド幅を調整することも可能になります。

マシンのトレッド幅とは、左右のタイヤの幅。

ホイールを通常の取り付けした場合、ホイールの種類によってマシンのトレッド幅が決まってきます。

なのでホイールを正履きする場合、トレッド幅を調整するためにはホイールを選ぶ必要が。

特にトレッド幅を狭くしたい場合は、シャフト部分の出ていない「ゼロセットホイール」を選ぶ必要が出てきます。

しかしホイールを逆履きをする場合、トレッド幅をマシンに合わせて調整が可能。

なのでシャフト部分の飛び出しも関係ないので、ホイールの種類による制限がありません。

ホイールを逆履きする場合は、フロント用とリヤ用ホイールの区別がないのでホイールが選びやすくなります。

マシンのトレッド幅については、こちらの記事で紹介しています。

ホイールの逆履きのやり方

- STEP1ホイールを貫通

- STEP2ホイールの外側からシャフト取り付け

- STEP3スペーサーでホイール位置を調整

- STEP4はみ出たシャフトはゴム管で保護

ホイール貫通

ホイールの逆履きをする場合、ホイールの貫通加工が前提となってきます。

「ホイール貫通」とは、ホイールのシャフト部分をドリルなどで貫通させる加工。

あらかじめ1.7mmや1.8mmのドリルで貫通させておくことで、シャフトを奥まで挿し込むことができます。

ホイールを逆履きさせる場合、通常とは逆側からホイールをマシンに取り付ける必要があります。

シャフトを挿すことができなければ逆履きができないので、シャフト部分を貫通させておくことになります。

ホイールの逆履きをする場合、まずはホイール貫通の加工が必要になります。

ホイール貫通のやり方については、こちらの記事で紹介しています。

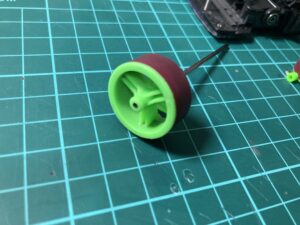

外側からシャフト取り付け

ホイールを逆履きする場合、シャフトをホイールの外側から取り付けていくことになります。

ホイールの逆履きで重要なのは、ホイールのリム部分がマシンの外側にくること。

プラ部分によって滑りやすいというメリットを活かすためにも、リム部分を外側に持ってきます。

シャフトの取り付けはホイールの反対側から取り付けるだけですが、通常のホイールとは違って取り付けづらくなっている点には注意が必要です。

無理に取り付けようとするとシャフトが曲がってしまう可能性もあるので、ゴムハンマーなどを使って無理に負荷をかけ過ぎないように取り付けていきます。

もしシャフトが上手く通らない場合は、貫通した部分のバリ取りなどが必要になってきます。

スペーサーでホイールを調整

ホイールの種類によっては、軸受けとホイールの間をスペーサーで調整する必要があります。

ホイールも、種類によって形状が変わってきます。

「フィンホイール」や「ディッシュホイール」のように平面構造になっているホイールもあれば、「スポークホイール」などでは中央部分が凹んだ形状になっています。

なのでホイールの逆履きをする場合、ホイールによっては軸受けとの間に隙間ができてしまう場合が。

特に凹んだ形状のホイールの場合、奥まで挿し込むとシャーシとホイールが干渉してタイヤが回らない場合があります。

そんなトラブルを防ぐために、軸受けとホイールの間にスペーサーを使う必要があります。

「軸受け→ベアリングワッシャー→スペーサー→ホイール」の順に取り付けることで、タイヤがシャーシと干渉して回らないというトラブルを防ぐことができます。

ただしアルミスペーサーだと重さがあるので、取り付ける場合は軽量のプラスペーサーがおすすめです。

軸受けの取り付け方については、こちらの記事でも紹介しています。

はみ出たシャフトはゴム管で保護

ホイールを逆履き後は、はみ出したシャフト部分をゴム管で保護しておきます。

ホイールの逆履きをすると、使用するホイールによってはシャフト部分がはみ出してきます。

はみ出したシャフトはケガをする可能性や、レギュレーション違反にもなるのでしっかりと保護する必要が。

はみ出したシャフトを保護するのに使うのは、AOパーツでも発売されているゴム管(ゴムパイプ)になります。

あとははみ出たシャフト部分を隠すように、ゴム管をはめ込んでおきます。

リヤ用ホイールのようなシャフト部分の長いホイールの場合は、逆履きしてもシャフトがはみ出さないことがほとんど。

しかしフロント用ホイールやシャーシの種類によっては、シャフト部分がはみ出してくる場合があります。

ホイールの逆履き まとめ

ミニ四駆の中には、ホイールを逆履きさせる改造もあります。

ホイールを逆向きに取り付けることによって、ホイールのリム部分がマシンの外側に。

この外側にリム部分がくることによって、通常履きとは違ったメリットも出てきます。

プラ製のリム部分が滑りやすいことによって、コースの壁に乗り上げた時などにも復帰しやすいのが特徴。

ホイールの逆履きはB-MAXなどの無加工が基本のレギュレーションでも認められているので、逆履きによって改造の幅が広がってきます。

ただしホイールの逆履きをするためには、ホイールの貫通が必須になります。

加工の手間はかかりますが、ホイールを逆履きするメリットも多いです。

ホイール貫通については、こちらの記事で紹介しています。

コメント

Great content! Keep up the good work!