ミニ四駆を速くするために重要になってくるのが、電池やモーターなどの性能。

その中でもモーターは、使う前に慣らし運転をするだけでも「回転数」や「パワー」に違いが出てきます。

✅この記事の内容

- ミニ四駆モーターのブラシについて

- モーター慣らし前の準備

- 銅ブラシモーターの慣らし方

- カーボンブラシモーターの慣らし方

- モーター慣らし後のメンテナンス

この記事では、ミニ四駆のモーター慣らしについて。

ブラシの種類やモーター慣らし前の準備。

実際のモーター慣らしの方法を、慣らした結果と合わせて紹介します。

ミニ四駆のモーター慣らしについては、モーターブラシの種類によってやり方が変わってきます。

- STEP1ワークマシンなどにモーターと電池をセット

- STEP2正転方向で5分慣らす

- STEP3逆転方向で5分慣らす

- STEP4新品の電池に入れ替えながら2〜3時間続ける

- STEP1モーターホルダーにモーターをセット

- STEP230秒を目安に正転方向に慣らす

- STEP3逆転方向にして30秒を目安に慣らす

- STEP45分を目安に正転逆転を交互に繰り返す

- STEP1電圧1.5V(アルカリ電池1本)をセット

- STEP2冷却用ファンなどで冷やしながら慣らす

- STEP3電池は空になったら交換

- STEP4正転逆転交互に2〜3日慣らし続ける

比較的削れやすい「銅ブラシ」の場合は、高電圧で一気に削っていきます。

逆に強度のある「カーボンブラシ」は、ブラシが削れるのに時間もかかるので低電圧で時間をかけて削っていきます。

それでもモーター慣らしの正解については、人によって変わってきます。

設定電圧やセット数、モーター慣らしの環境によっても、慣らし後のモーターには違いが出てきます。

まずは一般的なモーター慣らしをやっていき、実際にモーター慣らしをやっていく中で自分に合ったやり方を見つけていくことになります。

ミニ四駆のおすすめモーターについては、こちらの記事で紹介しています。

ミニ四駆モーターのブラシ

| 種類 | 銅ブラシ | カーボンブラシ |

|---|---|---|

| 画像 |  |

|

| 素材 | 銅板 | カーボン |

| 形状 | 厚みのない銅板 | 四角いブロック |

| 強度 | 削れやすい | 削りづらい |

| 主なモーター |

|

|

ブラシの種類

銅ブラシ

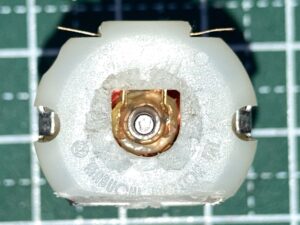

主にチューン系モーターを中心に使われているのが、「銅ブラシ」になります。

ミニ四駆のモーターは、ブラシとコミュテーターの接触によって通電しています。

モーター内部の構造として、コミュテーター部分はどのモーターも同じ。

しかしモーターによって、ブラシ部分が「銅」と「カーボン」の2種類に分かれてきます。

モーターの端子部分から続き、主にチューン系モーターの内部にあるのが「銅ブラシ」になります。

特徴としては、そこまで厚みのない銅板に近いような形状です。

キット付属のノーマルモーターをはじめ、アトミックチューンやトルクチューンなどのチューン系モーターに多く使われているのが銅ブラシになっています。

カーボンブラシ

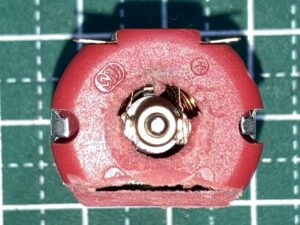

「カーボンブラシ」は、ダッシュ系モーターなどの高回転モーターに使われています。

カーボンブラシの位置としては、銅ブラシと同じでモーターの端子部分からの延長線上。

コミュテーター部分と接触するように取り付けられています。

カーボンブラシの特徴としては、ブロック状の形で取り付けられていること。

さらにブラシの素材としては、カーボンの含有されたブロック。

カーボンブラシは、ダッシュ系モーターなどの高回転モーターに合わせてしっかりした作りのブラシとして取り付けられています。

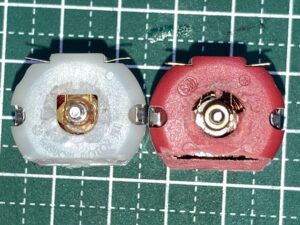

ブラシによる違い

ブラシの削れやすさ

モーターに使われているブラシの材質によって、ブラシの削れ具合が変わってきます。

形状としても厚みのない銅板ということもあり、コミュテーターと接触することによって消耗して削れるのも早いです。

そしてハイパーダッシュモーターなどのダッシュ系のモーターで使われているのは、カーボン含有のブラシ。

なので銅ブラシに比べても消耗が遅く、ブラシが削れるのにも時間がかかってきます。

強度があって削れづらいブラシの方が、モーターとしての寿命も長くなります。

しかし逆に、ブラシ部分が削れてくるほどコミュテーターとの接触面が増えてマシンの速度が出る面も。

ブラシの材質による違いは、削り具合によってモーター寿命やマシンの速度に影響してきます。

モーター慣らしの方法が変わる

2種類の素材と形状の違うブラシによって、モーター慣らしの方法も変わってきます。

ミニ四駆の「モーター慣らし」とは、モーターの性能を引き出した状態で使い始めるための工程です。

モーターの場合、ブラシが削れた状態の方がコミュテーターとの接触面積が大きい。

なのであらかじめブラシを削り、モーターの通電効率を上げた状態にすることでパワーを発揮しやすくなります。

このモーター慣らしについては、各ブラシの特徴によって慣らし方が変わってきます。

しかしカーボンブラシのように強度のあるブラシの場合、削れるのにも時間がかかってきてしまいます。

使うモーターによって、モーター内部のブラシの種類が違ってきます。

なのでどのブラシが使われているかによって、モーター慣らしの方法も変わります。

モーター慣らし前の準備

モーターの選別

本格的なモーター慣らしをする場合、慣らすモーターの選別が必要になってきます。

少しでも実用的なモーターを作るのが、モーター慣らしの目的。

なので慣らすモーターの個体差によって、慣らし後の結果も変わってきます。

同じ種類のモーターでも、モーターによって個体差があります。

モーターの軸ブレなどは、マシンの速さに影響してくる部分になります。

同じモーター慣らしをするのであれば、もともと高性能なモーターを慣らしていく方が効率は良いです。

なので慣らし始める前にモーターを選抜することで、効率的なモーター慣らしが可能になってきます。

しかしモーターの選別をするためには、いくつものモーターを準備する必要が。

手間やコスト面を考えれば、本格的にモーター慣らしをしたい場合だけ準備すれば十分です。

冷却用ファンやヒートシンク

モーター慣らしでは、モーターに熱を持たせずに慣らしていくことが大切になってきます。

モーターにとって問題となってくるのが、慣らし作業中の「モーターの熱」。

電圧をかけて慣らしをしていく分、モーターは熱を持ちやすくなってきます。

このモーター慣らし中の熱は、モーターの性能に悪い影響となってしまう場合があります。

特にカーボンブラシの場合は長時間の慣らしになるので、熱によってモーターの磁力が弱まる場合も。

長時間のモーター慣らしをする場合ほど、モーターの熱を逃すための冷却用ファンやヒートシンクなどの準備が必要になってきます。

冷却用のファンについては、こちらの記事で紹介しています。

メンテナンス用オイル

モーター慣らしをする上では、慣らし前後で使用するモーターのメンテナンス用オイルもあった方が良いです。

モーター慣らしに使用するオイルも、用途によって種類が変わってきます。

モーターへのオイルの使用については、タミヤのレギュレーション的には今のところ問題なし。

コースや他のマシンへ悪影響となるような、過度なモーターへのオイル使用をしないのが大前提となってきます。

もちろんモーターメンテナンス用のオイルがなくても、モーター慣らし自体は可能。

それでもメンテナンス用オイルを使用した方が、慣らし前後でモーターにかかる負担を軽減することができます。

モーター慣らし用のオイルについては、こちらの記事で紹介しています。

慣らし前にメンテナンス用オイル

モーター慣らしを始める前に、必要に応じてモーターの軸にメンテナンス用オイルを挿しておきます。

タミヤ公式の見解でも、モーターのメンテナンス用のオイルの使用は認められています。

なので今回は、慣らし前後のメンテナンス用としてオイルを使用。

今回使ったのは、タミヤから発売されているオイル。

オイルを使用する目的としては、モーターの軸部分の摩耗を防ぐため。

オイルを潤滑油として挿すことで、モーター慣らしによる軸の消耗を抑えることができます。

今回使用するオイルについては、カーボンブラシに使うようなブラシを削れやすくするオイルではないので、モーターの回転数にはほとんど影響することがありません。

商品リンク:タミヤ HOP-UP OPTIONS OP-508 メタルオイル

銅ブラシモーターの慣らし方

- STEP1ワークマシンなどにモーターと電池をセット

- STEP2正転方向で5分慣らす

- STEP3逆転方向で5分慣らす

- STEP4新品の電池に入れ替えながら2〜3時間続ける

- STEP1モーターホルダーにモーターをセット

- STEP230秒を目安に正転方向に慣らす

- STEP3逆転方向にして30秒を目安に慣らす

- STEP45分を目安に正転逆転を交互に繰り返す

銅ブラシモーター慣らしのポイント

チューン系モーターに多く使われている銅ブラシモーターの慣らし方は、高電圧で短時間がポイントになってきます。

銅ブラシの特徴としては、カーボンブラシに比べてブラシが削れやすいことがあります。

なので高電圧でモーターを回すことで、銅ブラシをかんたんに削っていくことが可能。

銅ブラシモーターの慣らしは、乾電池を使うことで手軽にモーター慣らしをすることができます。

また9Vの乾電池を使って慣らしを行えば、もっと短時間で慣らすことも可能になります。

ただし単3のアルカリ電池の場合は、時間経過と共に電圧が落ちてきてしまいます。

なので高電圧を維持したまま慣らし続ける場合には、新品の電池と交換しながらの慣らしがおすすめ。

また銅ブラシの場合、ブラシの周囲にグリスが付着しています。

なので銅ブラシのモーター慣らしでは、ブラシを削りながらグリスによる抵抗を無くすのも目的になってきます。

銅ブラシモーター慣らしの注意点

銅ブラシモーターの慣らし時間はカーボンブラシに比べて短時間ですが、モーターの熱には注意が必要です。

銅ブラシもモーターなので、通電させることでモーターが熱を持ってきます。

しかし銅ブラシの慣らしの場合、短時間の通電なのでモーターの熱による磁力の低下などはそこまで気にする必要はありません。

それでもモーター慣らしの際は、モーターの熱による火傷などには注意が必要です。

特に9V乾電池を使ってモーター慣らしをした場合、一気にモーターは熱くなります。

銅ブラシモーターの場合、カーボンブラシのような極端な冷却は必要ありません。

むしろ自然な熱を持つことで、ブラシに付着しているグリスも飛ばしやすくなる部分も。

しかし手で持つには熱すぎるので、モーターホルダーなどを使って直接モーターを持たないようにするなどの工夫も必要です。

カーボンブラシモーターの慣らし方

- STEP1電圧1.5V(アルカリ電池1本)をセット

- STEP2冷却用ファンなどで冷やしながら慣らす

- STEP3電池は空になったら交換

- STEP4正転逆転交互に2〜3日慣らし続ける

カーボンブラシモーター慣らしのポイント

ダッシュ系モーターに使われているカーボンブラシの慣らし方は、低電圧で時間をかけて慣らしていくのがポイントになります。

カーボンブラシの特徴は、ブラシの強度があって削れづらいことです。

ブラシの消耗が少ないのでモーターの寿命としては長持ちしますが、モーター慣らしにおいてはブラシを削るのに時間がかることになります。

さらにカーボンブラシの場合、高電圧で一気に回すとブラシをキレイに削ることができません。

なのでブラシ表面を均等に削っていく場合、低電圧でゆっくり削っていくことが大切になります。

さらにカーボンブラシの慣らしは、長時間の慣らし作業になるのでモーターの冷却が必須。

モーターが熱を持たないように、外部的に冷やしながらのモーター慣らしが欠かせません。

カーボンブラシモーター慣らしの注意点

高電圧で慣らしをしない

カーボンブラシの慣らしにおいては、高電圧での慣らしはおすすめできません。

強度があって削れづらいカーボンブラシの場合、どうしてもモーター慣らしに時間がかかってしまいます。

それなら、「高電圧をかけることでブラシの削れる時間を短縮できるのでは」と考えてしまう部分も。

しかし高い電圧でカーボンブラシを削ろうとした場合、ブラシを均等に削ることができません。

高電圧でカーボンブラシを削った場合、高い電圧によってブラシが弾かれて均等に削れない可能性が出てきます。

カーボンブラシ慣らしの電圧の目安が1.5Vとされているのは、均一にカーボンブラシを削っていくためになります。

モーターに熱を持たせない

長時間の慣らしが必要なカーボンブラシについては、モーターの熱にも注意が必要です。

ミニ四駆のモーターは、通電しているほどモーター本体が熱を持ってきます。

この熱というのはモーターの性能的にはデメリットで、場合によっては熱によってモーターの磁力が低下してしまう可能性があります。

なのでカーボンブラシの慣らしでは、モーター慣らしをしながら外部的な冷却が必要になります。

モーターを冷やしながら慣らしていくことで、長時間の慣らしでもモーターが熱を持たないようにすることができます。

モーターに外部的な冷却をすることで、熱を逃がしながらモーターを回し続けることができます。

モーター慣らしの結果

銅ブラシの場合

3種類のチューン系モーターに対してモーター慣らしをした結果、どの銅ブラシモーターも回転数の上昇がみられました。

今回は9Vの乾電池を使う銅ブラシの慣らし方で、3種類のチューン系モーターを比較。

実際にモーター慣らし前後を比較しても、回転数の差はあきらかになりました。

| レブチューン2 | トルクチューン2 | アトミックチューン2 | |

| 開封直後(r/min) | 16634 | 15907 | 17522 |

|---|---|---|---|

| 慣らし後(r/min) | 20914 | 18733 | 21721 |

どの銅ブラシモーターについても、平均で3000回転以上は回転数が上昇。

それでも、9V電池によるモーター慣らしの成果が出てるのはあきらか。

銅ブラシモーター慣らしは乾電池があれば手軽にできるので、初心者にもおすすめの方法になってきます。

カーボンブラシの場合

電圧による違い

カーボンブラシの慣らしでは、電圧を1.5Vにして20時間かけた場合がもっとも回転数の伸びがありました。

実際に行ったカーボンブラシの慣らし方としては、電圧を1.0V〜3.0Vで変化。

さらに慣らし時間を、6時間〜20時間と幅を持たせてみました。

| 1.0V×10時間 | 1.5V×20時間 | 3.0V×6時間 | |

| 開封直後(r/min) | 26566 | 26485 | 27697 |

| 慣らし後(r/min) | 27616 | 28100 | 28262 |

1.5V(アルカリ電池1本)で20時間くらいかけた場合の方が、モーターの回転数の伸びとしても大きくなる結果に。

強度があって削れづらいカーボンブラシは、低い電圧で少しずつ削っていくのが最適になります。

時間による違い

さらにカーボンブラシの慣らしとしては、しっかりと時間をかける必要があります。

1.5Vの電圧に設定してモーター慣らしを行った場合、カーボンブラシが削れるのには時間がかかります。

なので実際にモーター慣らしを行ってみても、時間がかかるほどブラシが削れて回転数も上がってきました。

| HDモーター | MDモーター | |

| 開封直後 | 26970(r/m) | 33995(r/m) |

| 24時間後 | 28585(r/m) | 34803(r/m) |

| 48時間後 | 29442(r/m) | 34987(r/m) |

| 72時間後 | 29451(r/m) | 34732(r/m) |

今回の結果では回転数のピークは2日目〜3日目で、3日目(72時間)以降になると特に回転数の伸びはありませんでした。

ただ銅ブラシとは違い、カーボンブラシでは最適な状態までブラシが削れるのに時間がかかるのは間違いありません。

ただしアルカリ電池が大量に必要になる部分や、電池交換の手間などがデメリットにも。

なので、電圧設定のできるモーター慣らし機を使う方が手間やコスト面でも優れてきます。

おすすめのモーター慣らし機については、こちらの記事で紹介しています。

モーター慣らし後のメンテナンス

ブラシの削りカスを洗浄

モーター慣らしが終わったら、慣らしたモーターの内部をキレイすることも必要になります。

モーター慣らしでは、電圧をかけてモーター内部のブラシを削っています。

この細かな削りカスがモーター性能の妨げになってくるので、慣らしが終わったらキレイにする必要があります。

特に清掃が必要となってくるのは、カーボンブラシを使っているモーター。

おすすめの方法としては、エアーダスターをエンドベルの隙間から吹き付けて削りカスを飛ばしておきます。

パーツクリーナーに漬けて振ることでもキレイに洗浄できますが、乾燥の手間などを考えるとエアーダスターを使う方がかんたんでおすすめです。

メンテナンス用のオイルを挿す

慣らしたモーターの洗浄が終わったら、必要に応じてメンテナンス用のオイルを挿しておきます。

この時に使用するオイルとしては、モーターの軸部分に挿す潤滑油としてのオイル。

さらに必要に応じて、コミュテーターを保護するためのオイルを使います。

「コミュテーター」とは、モーター内部のブラシと接触する部分。

なので、コミュテーターを保護する目的としてオイルを使用する場合もあります。

コミュテーターにオイルを挿すことで、保護膜を形成。

モーター慣らし直後の状態でコミュテーターを維持できるので、モーターとしても安定してきます。

モーター用のオイルについては、こちらの記事で紹介しています。

モーター慣らしのやり方 まとめ

ミニ四駆のモーター慣らしについては、モーターブラシの種類によってやり方が変わります。

- STEP1ワークマシンなどにモーターと電池をセット

- STEP2正転方向で5分慣らす

- STEP3逆転方向で5分慣らす

- STEP4新品の電池に入れ替えながら2〜3時間続ける

- STEP1モーターホルダーにモーターをセット

- STEP230秒を目安に正転方向に慣らす

- STEP3逆転方向にして30秒を目安に慣らす

- STEP45分を目安に正転逆転を交互に繰り返す

- STEP1電圧1.5V(アルカリ電池1本)をセット

- STEP2冷却用ファンなどで冷やしながら慣らす

- STEP3電池は空になったら交換

- STEP4正転逆転交互に2〜3日慣らし続ける

比較的削れやすい「銅ブラシ」の場合は、高電圧で一気に。

逆に強度のある「カーボンブラシ」は、ブラシが削れるのに時間もかかるので低電圧で時間をかけて。

モーター慣らしの正解については、設定電圧やセット数、モーター慣らしの環境によっても変化。

実際にモーター慣らしをやっていく中で、自分に合ったモーター慣らしのやり方を見つけていくことになります。

ミニ四駆のおすすめモーターについては、こちらの記事で紹介しています。

コメント