2010年に発売され、フルカウルミニ四駆などに多いのがスーパー2シャーシ。

他のシャーシにはない軽さや、駆動周りの調整などが玄人好みなのも魅力のひとつ。

強度面やブレーキのむずかしさなどはありますが、今でも使われているシャーシのひとつになっています。

✅この記事の内容

- スーパー2シャーシマシンの種類

- スーパー2シャーシのメリットデメリット

- スーパー2シャーシマシンの改造例

この記事では、スーパー2シャーシについて。

スーパー2シャーシマシンの種類や、メリットデメリット。

実際の改造マシンと合わせて紹介します。

扱うのがむずかしいイメージのあるスーパー2シャーシですが、シャーシカラーの豊富さなど他のシャーシには無い魅力がたくさんあります。

スーパー2シャーシのメリット

- シャーシが軽い

- カラーや強化シャーシが豊富

- 改良されて使いやすくなった

スーパー2シャーシのデメリット

- 細かな駆動の調整が必要

- バンパーレス加工後のブレーキ

フルカウルミニ四駆シリーズなど、過去に発売されたマシンのプレミアム版の発売が多いスーパー2シャーシ。

さらに動物のミニ四駆シリーズにもスーパー2シャーシは多く使われているため、シャーシのカラーも豊富です。

改造したいマシンに合わせたシャーシのカラーを選びやすいのは、他のシャーシに無いスーパー2シャーシだからこその魅力になっています。

スーパー2シャーシマシンの種類

フルカウル(レーサー)ミニ四駆シリーズ

スーパー2シャーシのマシンとしては、「フルカウルミニ四駆シリーズ」が代表的になってきます。

スーパー2シャーシとは、90年代のスーパー1シャーシの後継シャーシです。

他に一部レーサーミニ四駆シリーズの中にも、スーパー2シャーシが使われているマシンがあります。

スーパー1シャーシでデメリットだった強度や拡張性については、スーパー2シャーシでは大幅に改善。

シャーシに使われている素材もポリカABS素材ということで、より使いやすくなっています。

さらにビクトリーマグナムプレミアムやバンガードソニックプレミアムのカーボン強化タイプのスーパー2シャーシは、通常品番のマシンキットながら手に入るのはこれらのキットだけになっています。

動物系のミニ四駆も多い

スーパー2シャーシのマシンには、アニマルドライバー搭載のマシンも多く発売されています。

いろいろな種類のアニマルドライバーが特徴的な、「動物のミニ四駆シリーズ」。

そのマシンの中には、スーパー2シャーシが採用されているマシンも多いです。

特徴的なのは、そのシャーシカラーの豊富さ。

さらに干支ミニ四駆という形で2024年は「辰年」、2025年は「巳年」のマシンも干支ミニ四駆として発売されています。

スーパー2シャーシのメリット

シャーシが軽い

スーパー2シャーシの1番のメリットとなるが、シャーシの軽さです。

スーパー2シャーシの重さは、115g。

これは現在使われているシャーシの中では、もっとも軽いシャーシになります。

ミニ四駆の速さに大きく影響してくるのが、マシンの重さ。

なので他のシャーシと同じ改造をしていたとしても、最終的なマシンの重さを軽くすることができます。

軽いシャーシとして強度面の不安はありますが、速度の面では他のシャーシには無い特徴となっています。

カラーや強化シャーシが豊富

スーパー2シャーシは、シャーシのカラーが多いのでマシンに合わせた選択がしやすいです。

数あるミニ四駆のシャーシの中でも、スーパー2シャーシはカラーバリエーションが豊富。

またカーボン強化シャーシが通常キットとしてもあるもの、スーパー2シャーシの特徴。

ビクトリーマグナムプレミアムやバンガードソニックプレミアムでは、限定キットでは無いですが他とは違うシャーシがセットに。

カーボン強化シャーシは、同じスーパー2シャーシの中でもスピードが出しやすいという特徴もあります。

このようにカラーシャーシや強化シャーシが他と違って通常キットなのは、スーパー2シャーシだけになっています。

改良されて使いやすくなった

発売から時期が経ったスーパー2シャーシですが、今では改良されたAパーツが通常キットとなっています。

初期のスーパー2シャーシでは、カウンターギヤがビス留め式になっていました。

ビスによってしっかり固定はできますが、マシンメンテナンスするのも手間に。

さらに何度も取り外しすることでビス穴も摩耗し、ギヤカバーの固定力も落ちていました。

そんな使いづらかったスーパー2シャーシのギヤカバーも、後に改良されて発売されています。

今ではスーパー2シャーシ用のGUPとしてはもちろん、エンペラープレミアム以降はキットの標準セットに。

ただしキット付属の場合、ランナーの都合上でノーマルのギヤカバーもセットになっています。

スーパー2シャーシのデメリット

細かな駆動の調整が必要

スーパー2シャーシのデメリットとして、速いマシンにするためには手間がかかるという部分があります。

スーパー2シャーシの場合、より良い駆動にするためには調整が必要になってきます。

- カウンターギヤの固定

- プロペラシャフトの固定

- プロペラシャフトの調整

- クラウン・スパーギヤの調整

- モーターの固定

ギヤ周りの調整には、シャーシの加工やFRP・カーボンの端材の加工などが必要になってくる場合も。

しかし速いマシンにするためには、電池やモーターからのパワーをしっかり伝える駆動が大切になってきます。

スーパー2シャーシを速くしようとする場合、パワーロスを無くすようなギヤの位置調整が必要になります。

バンパーレス加工後のブレーキ

スーパー2シャーシを改造していく上では、フロント周りの改造に悩まされることも多いです。

今のミニ四駆の改造としては、バンパーレスの加工がほとんどです。

スーパー2シャーシのバンパーレスについても、加工自体はかんたん。

しかしバンパーレスにした後、スーパー2シャーシならではの問題点も出てきます。

スーパー2シャーシの場合、バンパーレス加工した分フロントバンパーの強度は落ちます。

特にスーパー2シャーシはフロント部分の高さが無いので、思うようなブレーキ調整ができないという問題も出てきます。

シャーシが軽いという利点がある反面、バンパーの強度やブレーキ調整についてはむずかしさも出てきてしまうのがスーパー2シャーシです。

ミニ四駆のバンパーカットについては、こちらの記事で紹介しています。

スーパー2シャーシマシンの改造例

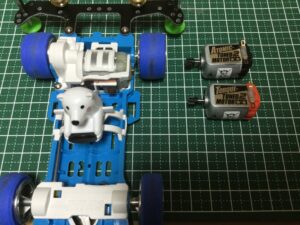

チューン系モーターマシン

このマシンは、2019年に作成したスーパー2シャーシの軽さを活かしたチューン系モーターマシンの改造になります。

マシンのポイント

- チューン系モーターに合わせて軽さを重視

- 軽量化のためにパーツ点数を減らす

- 26mm径のペラタイヤで速度アップ

スーパー2シャーシはシャーシが軽い分速度も出やすいので、パワーの少ないチューン系モーターでも速さを出すことができます。

チューン系マシンの場合タイヤ径も26mmと使いやすいので、フロントブレーキの調整もしやすくなっています。

他にもローラーをピン打ちでの取り付けや、軽量化したフロント提灯などマシンの軽さを重視。

チューン系モーターの速度域であればそこまで強度は必要ないので、スーパー2シャーシの軽さを活かすことができます。

無加工改造マシン

このマシンは、2019年に無加工で改造したGUPポン付けのスーパー2シャーシマシンになります。

マシンのポイント

- 無加工のGUPポン付けマシン

- バンパーカットなども必要ないので初心者向け

- 今ならストッククラスやB-MAX仕様

最新のシャーシと比較すると拡張性は低いですが、無加工でもスーパー2シャーシに取り付け可能なGUPは多いです。

ただスーパー2シャーシの駆動の調整をしようとした場合、無加工での駆動調整には限界があります。

B-MAXGPのような無加工マシンにする場合、駆動周りの調整にはむずかしさも出てきてしまう点には注意が必要です。

干支ミニ四駆「巳年」

このマシンは、2025年の巳年をモチーフにした干支ミニ四駆の改造になります。

マシンのポイント

- FM-Aシャーシのファーストトライパーツセット

- EXサイドステーでマスダンパーを取り付け

- フロントアンダーガードでバンパー強度アップ

AOパーツのEXサイドステーを使うことで、スーパー2シャーシにサイドマスダンパーを取り付けることができます。

実際にコースで走らせてみても、しっかりとマシンを制振してくれています。

さらにフロントバンパーには、フロントアンダーガードを取り付け。

ローラー用ビスの引っかかり防止だけでなく、デメリットでもあるスーパー2シャーシのバンパーの強度補強にもなってくれています。

干支ミニ四駆「巳年」の改造については、こちらの記事で紹介しています。

干支ミニ四駆「午年」

このマシンは、2026年の午年をモチーフにしたスーパー2シャーシマシンの改造になります。

マシンのポイント

- フロントにリヤブレーキステー

- FRPを使ったサイドマスダンパー

- リヤローラーステー+スライドダンパー

リヤバンパーには、スーパー2シャーシには欠かせないリヤダブルローラーステーを使用しています。

これによって、剛性に不安のあるスーパー2シャーシでも強度のあるリヤバンパーにすることができます。

他にもマシンの特徴でもある大径クリヤータイヤを活かすため、マスダンパーを多めに取り付け。

EXサイドステーにショートタイプのFRPを組み合わせることで、フロントタイヤに近い位置にマスダンパーを取り付けています。

干支ミニ四駆「午年」の改造については、こちらの記事で紹介しています。

スーパー2シャーシの改造 まとめ

手間がかかるイメージのスーパー2シャーシですが、シャーシカラーの豊富さなど他のシャーシには無い魅力もあります。

スーパー2シャーシのメリット

- シャーシが軽い

- カラーや強化シャーシが豊富

- 改良されて使いやすくなった

スーパー2シャーシのデメリット

- 細かな駆動の調整が必要

- バンパーレス加工後のブレーキ

フルカウルミニ四駆シリーズなど、過去に発売されたマシンのプレミアム版の発売が多いのがスーパー2シャーシ。

さらに動物のミニ四駆シリーズにもスーパー2シャーシは多く使われているため、シャーシのカラーも豊富です。

改造したいマシンに合わせたシャーシのカラーを選びやすいのは、他のシャーシに無いスーパー2シャーシだからこそになっています。

コメント