今のミニ四駆には欠かせないギミックバンパーとして、「ピボットバンパー」があります。

ピボットの動きによる、コースからの衝撃吸収が特徴のバンパー。

加工も取り付けもかんたんなので、初心者にも扱いやすいギミックバンパーになっています。

✅この記事の内容

- ピボットバンパーの効果

- ピボットバンパーのメリットデメリット

- ピボットバンパーの作り方

この記事では、ピボットバンパーについて。

ピボットバンパーの種類や効果。

実際の作り方と合わせて紹介します。

ピボットバンパーは、かんたんに作れて扱いやすいのが特徴になっています。

ピボットバンパーは、ピボット部分の可動によってコースからの衝撃を後ろに逃す効果があるのがポイント。

ただし、取り付けられるローラー径が限られるなどのデメリットも。

そんなピボットバンパーも作り方はかんたんなので、初心者にもおすすめできるギミックバンパーのひとつです。

- STEP1スーパーX用プレートをバンパーに加工

- STEP2フルカウル用プレートをピボットに加工

- STEP3ピボットをゴムリングでバンパーに固定

FRPでもカーボンでもプレートの加工は必要になってきますが、そこまで複雑ではないのがピボットバンパーの特徴。

シャーシへもほとんどそのまま取り付け可能なことから、どんなマシンにも使いやすくなっています。

カーボンで作りたい場合は、J-CUP2025カーボンを使っての作成も可能。

まずはかんたんなギミックバンパーを取り付けてみたいという人には、おすすめのバンパーになっています。

J-CUP2025カーボンを使ったピボットバンパーの作り方については、こちらの記事で紹介しています。

ピボットバンパーとは

ピボットバンパーによる効果

ピボットバンパーとは、ローラー取り付け部分がピボット(旋回)する可動式バンパーのことです。

ピボットバンパーでは、バンパーの端に支点を作ります。

これによって、支点を中心にローラーステーが後ろ方向に逃げるような動きに。

ピボット部分が後ろに動くことによって、ローラーがコースなどから受ける衝撃を吸収。

ローラー部分が固定されているリジットバンパーとは違い、ピボットによって柔軟性が出てコースアウトの確率を減らすことも可能に。

また支点となるバンパーの下にローラーを取り付けられることによって、ローラー位置を下げられるという効果もあります。

ピボットバンパーの種類

ピボットバンパーも、作り方によっていろいろな形があります。

もっとも一般的な作り方になるのが、ピボット部分にゴムリングを取り付ける方法。

このゴムリングによるテンションによって、ピボットが可動した際も元の位置に戻るようになっています。

他にはピボットの可動部分に、バネを取り付ける作り方。

またスライドダンパーとピボットを合わせた、「ピボット付きスライドダンパー」として使用する場合もあります。

ただし作りが複雑になるほど、扱い方もむずかしくなってきます。

まずはシンプルな作りのピボットバンパーから使い始めるのが、おすすめになってきます。

ピボットバンパーのメリット

コースに入りやすい

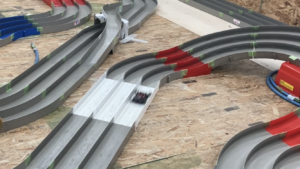

ピボットバンパーのメリットのひとつが、コースに収まりやすくなることです。

ピボットバンパーとは、元々はねじ込むようにコースに入れる事に特化したバンパーになります。

これによって多少マシンの挙動が乱れても、バンパーが動いてコース内に収まってくれるのが特徴です。

なので、速度のあるマシンほどピボットバンパーによる効果も大きい。

高速でコーナーに進入した際も、ピボットの可動によってコースの壁に弾かれる確率も低くなってきます。

ジャンプ後の着地はもちろん、高速でコーナーに進入した際も効果を発揮してくれるのがピボットバンパーの特徴です。

コースからの衝撃に強い

ピボットがあることによって、コースからの衝撃にも強くなります。

コース内でマシンの挙動が乱れる原因の多くが、コースからの衝撃。

特にコースのつなぎ目の段差などから衝撃を受け、マシンの挙動が乱れる場合があります。

そんなコースからの衝撃として代表的だったのが、2018年のジャパンカップコースにあった「ロッキングストレート」になります。

そんなロッキングストレート対策として、衝撃に強いピボットバンパーを取り付けるマシンも多かったです。

ぼく自身、実際に2018年のジャパンカップ対策としてピボットバンパーを採用したマシンを使っていました。

今のコースにロッキングストレートほど衝撃を受けるセクションはありませんが、ピボットによる衝撃の吸収はコースのつなぎ目などの衝撃でも活きてきます。

ジャパンカップ2018については、こちらの記事で紹介しています。

ピボットバンパーのデメリット

ローラー径が限られる

ピボットバンパーのデメリットとしては、使えるローラー径が限られてしまう部分があります。

ピボット部分の作りによっては、支点部分が19mmローラーの位置に限りなく近くなってきます。

結果的に、ピボットバンパーとして使用できるローラーは13mmや9mmなどの小径ローラーになってしまいます。

もちろん大径ローラーの取り付け位置を、前寄りに取り付ければ干渉してくる範囲は変わってきます。

しかし前寄りなローラー配置については、コーナリング速度やねじ込みやすさの部分ではデメリットにもなってきます。

なのでピボットバンパーを使う場合、13mmや9mmローラーが多くなってしまうのはこれらの理由になってきます。

ゴムリングの劣化

ピボットバンパーをゴムリングで固定する場合、ゴムリングのこまめな交換も必要になってきます。

ピボット部分の固定として多く使われているのが、ローラー用のゴムリング。

巻き付けることで固定でき、テンションがかかることで可動した後も元の位置に戻すことができます。

しかしゴムリングの場合、テンション(負荷)がかかるほど切れやすくなってきます。

他にも長期間使わずに放置した場合も、ゴムの劣化によって切れやすくなってきます。

なのでピボットを作る時に、プレートの角を落として丸く加工するのもひとつの方法。

ゴムリングの消耗は仕方ない部分なので、プレートの作りやこまめなメンテナンスで走行に影響が出ないようにしていくしかありません。

ピボットバンパーの作り方

バンパーのベースを作成

2枚重ねで強度のあるバンパーに

まずは、ベースとなるバンパーを作っていきます。

ここに使うのは、スーパーXシャーシ用のFRPプレート。

また限定品のカーボンプレートや、J-CUP2025のカーボンプレートでも作成可能です。

このバンパーに、ピボット部分を取り付けて使用していきます。

そのためプレートを2枚重ねて使うことで、バンパーの強度を出していく必要があります。

まずは貼り合わせるために、プレートの表面をヤスリがけ。

そこから位置を合わせて、強度のある瞬間接着剤で固定していきます。

商品リンク:タミヤ グレードアップ スーパーXシャーシ・FRPマルチプレート

商品リンク:タミヤ ミニ四駆特別企画商品 HG スーパーXシャーシ カーボンマルチ強化プレート 1.5mm

商品リンク:タミヤ ミニ四駆限定 HG カーボンマルチ強化プレート(1.5mm) J-CUP 2025

FRPやカーボンの接着については、こちらの記事で紹介しています。

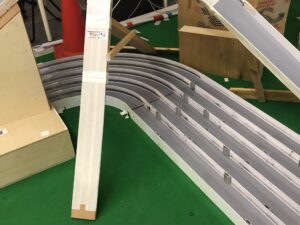

必要に応じてATの可動方向に拡張

プレートの貼り合わせが終わったら、必要に応じてATとして可動するための穴を加工していきます。

ATとしての動きとは、バンパーがコースの壁に乗り上げた時などに可動する動きが必要になります。

ピボットが後ろ方向に衝撃を逃すのに対し、ATは上方向に衝撃を逃すことが可能。

ピボットとATを合わせることによって、より柔軟性のあるバンパーになります。

ATの可動部分として使うのは、プレート真ん中に空いている5つのビス穴のうち両端の2ヶ所。

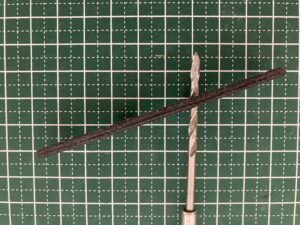

5mmパイプ用に3mmのドリルで拡張後、ATとして可動させたい範囲にも斜めに拡張しておきます。

この時、ビス穴にハトメをはめ込む作り方もあります。

その場合は2.5mmのドリルで拡張し、ハトメをはめ込んでおきます。

どちらの方法も、ビスによる摩耗を防ぐための加工になってきます。

ハトメの使い方については、こちらの記事で紹介しています。

ピボット部分の作成

フルカウル用プレートをピボットの形に加工

次に、ピボットバンパーのピボット部分を作っていきます。

使うのは、フルカウル用のFRPやフルカウル用カーボンを2枚ずつ。

この時左右で重ねて加工した方が、左右での精度の面でも良くなってきます。

続いて2枚目のフルカウルプレートは、ゴムリングが引っかからないように1枚目とは違った形でカット。

2枚を違う形でカットするのは、2枚同じ形状だとゴムリングをかけた時の強さが強くなりすぎてしまうためです。

ゴムリングのテンションを調整するために、2枚のプレートは違う形に加工していく必要があります。

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ FRP フロントワイドステー (フルカウルミニ四駆タイプ)

商品リンク:タミヤ ミニ四駆限定 HG カーボンフロントステー (1.5mm) フルカウルミニ四駆タイプ J-CUP 2023

加工したピボット用プレートを貼り合わせ

それぞれのフルカウルプレートをカット後、瞬間接着剤で貼り合わせていきます。

この時も、まずは貼り合わせる面をヤスリがけして接着しやすいようにしておきます。

ピボット部分については、フルカウルカーボンでなくても作成は可能。

通常品のカーボンフロントワイドステーでも加工をして作れるので、フルカウルカーボンが手に入りづらい場合はそちらもおすすめです。

ATバンパーの機能としてビスの引っかかりを無くすためには、2枚貼り合わせての使用が必要になります。

フロントワイドステーを使った作り方については、こちらの記事で紹介しています。

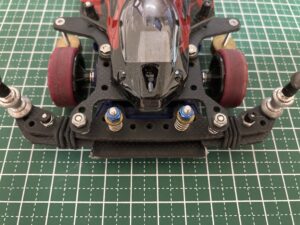

バンパーにピボットを取り付け

ピボットをロックナットで固定

加工して作ったピボット部分を、バンパーに取り付けていきます。

まずはピボットに、皿ビスを通していきます。

そのままピボット部分をバンパーに通したら、ロックナットで固定。

この時のビスの固定は、しっかり締めた後に軽く緩めるくらいがちょうど良くなってきます。

締めた後に少し緩めることで、しっかり固定されながらも程よく負荷がかかる状態に。

ピボットの取り付けでは、しっかり動くようにビスとロックナットを締める強さを調整しておくことが重要です。

ゴムリングを巻きつけてピボットを調整

最後にピボットを取り付けたバンパーを、ゴムリングで固定して完成させていきます。

まずはバンパーに、ピボットのストッパーをして1.5mmのスペーサーを使用。

この時のストッパー用のビスは、フロント提灯を使う場合を考えて長めのビスを使用。

そのビスに1.5mmのスペーサーを挟んで取り付けることで、ピボットのストッパーになってきます。

ストッパー用のビスを通したら、17-19mmのゴムリングを2回ずつ巻きつけて固定。

ピボットが可動するたびにゴムリングも摩耗していくので、プレートの角を少し落としておくことでゴムが切れたりする可能性も減らせます。

実際に取り付けてみて、ピボットの動きが硬い場合は調整も可能。

グリスやオイルペンを塗ることで、ピボットの動きの硬さを調整することができます。

グリスやオイルについては、こちらの記事で紹介しています。

ピボットバンパー まとめ

ピボットバンパーは、かんたんに作れて扱いやすいのが特徴です。

ピボットバンパーは、ピボット部分の可動によってコースからの衝撃を後ろに逃す効果があります。

ただし、取り付けられるローラー径が限られるなどのデメリットもあります。

そんなピボットバンパーも作り方はかんたん。

- STEP1スーパーX用プレートをバンパーに加工

- STEP2フルカウル用プレートをピボットに加工

- STEP3ピボットをゴムリングでバンパーに固定

シャーシへもほとんどそのまま取り付け可能なことから、どんなマシンにも使いやすくなっています。

カーボンで作りたい場合は、J-CUP2025カーボンを使っての作成も可能。

まずはかんたんなギミックバンパーを取り付けてみたいという人には、おすすめのバンパーになっています。

J-CUP2025カーボンを使ったピボットバンパーの作り方については、こちらの記事で紹介しています。

コメント