最近のミニ四駆の中でも話題になっているのが、初心者向けの「無加工改造マシン」です。

GUPのポン付けが基本の、ミニ四駆初心者でも取り組みやすい改造。

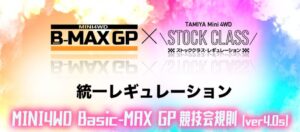

これまでは同じ無加工レギュレーションでも「B-MAXGP」と「ストッククラス」で分けられていましたが、2025年12月にはレギュレーションも統一されました。

✅この記事の内容

- 無加工改造レギュレーションについて

- 各レギュレーションのポイント

- 無加工改造マシンの改造例

この記事では、ミニ四駆の無加工改造のレギュレーションについて。

B-MAXGPとストッククラスのレギュレーションのポイント。

実際の改造マシン例と合わせて紹介します。

これまでは別々に運用されていたB-MAXGPとストッククラスですが、2025年12月にレギュレーションが統一されました。

主なレギュレーション

| ボディ | シャーシ | タイヤ | ホイール | プレート | ローラー | マスダンパー | モーター&電池 | その他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| OK |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| NG |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

どちらのレギュレーションも、ミニ四駆初心者や子どもでも気軽にミニ四駆に取り組めるようにと考えられたルール。

タミヤ主催のストッククラスの場合も、基本ポン付け(=ストック状態)で楽しめる競技クラスとして考えれています。

B-MAXGPとストッククラスのレギュレーションが統一されたことで、ミニ四駆初心者にも改造のポイントがわかりやすくなりました。

無加工改造レギュレーション

B-MAXGPとストッククラスが統一

これまで別々のレギュレーションとして人気だったB-MAXGPとストッククラスですが、2025年12月にレギュレーションが統一されました。

これまでは、同じ無加工改造のレギュレーションでも細かい点で違いがありました。

使用できるボディの違いや、提灯などのギミック改造の有無など。

どちらも人気のレギュレーションではあったものの、このレギュレーションの違いによってレーサー側としてはわかりづらい部分も。

B-MAXGP仕様であればプラボディが基準や、提灯などのギミックを取り付けたければストッククラスに合わせる必要がありました。

このレギュレーションの細かな違いは、新しくミニ四駆を始めようとする人を悩ませてしまうポイントにも。

そんな中2つのレギュレーションが統一されたことによって、B-MAXGP用とストッククラス用のマシンも分ける必要がなくなりました。

それぞれのレギュレーションの変更点

B-MAXGPの変更点

出典:B-MAXGP HP

B-MAXGPのレギュレーションの中でも、大きな変更は使用できるボディになります。

これまでのB-MAXGPの場合、使用できるボディはプラボディだけでした。

肉抜きやパーツと干渉する部分の加工はできていましたが、基本的にはプラボディを使用。

そんなB-MAXGPにおいては、レギュレーションの統一によってポリカボディの使用も可能に。

なのでポリカボディを改造に使いたい場合は、ストッククラスのマシンとして改造する必要も。

しかしレギュレーションの変更によって、B-MAXGPマシンでもポリカボディの使用が可能に。

他にも細かい部分での文言の変更などもありますが、大きな変更点としては使用できるボディの緩和になります。

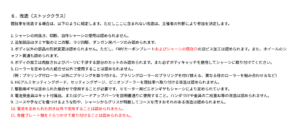

ストッククラスの変更点

出典:タミヤHP

タミヤ主催によるストッククラスの場合、レギュレーションの変更によってギミック系の改造が大幅に制限されました。

これまでであれば、ストッククラスとB-MAXGPの違いとしては無加工でのギミック改造がありました。

主な無加工ギミック改造

- フロント提灯

- アンカー

- ATバンパー etc.

しかし2025年12月のレギュレーションの変更によって、「各種プレート類をぐらつかせて取り付けることは認められません。」と追記が。

ストッククラスとしては無加工フロント提灯なども特徴的でしたが、「プレートをぐらつかせる取り付け」にはなってしまう部分。

なのでマスダンパーの取り付け方としては、B-MAXGPのようにポン付けに近い形が基本になります。

もちろんレギュレーション変更の発表直後ではあるので、この先レギュレーションに沿って工夫した取り付け方が出てくる場合もあります。

各パーツのレギュレーションのポイント

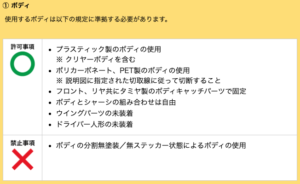

ボディ

B-MAXGPもストッククラスも、基本的にボディはボディキャッチによって固定して使用します。

レギュレーションのポイント

- ボディキャッチを使用して取り付け

- プラボディでもポリカボディでもOK

- 肉抜きや干渉部分の加工は可能

- ドライバー人形やウイングは任意で取り付け可能

B-MAXGPとストッククラスのレギュレーションでは、プラボディでもポリカボディでも使用は可能になっています。

さらに他のシャーシに載せた時やスライドダンパーなどのパーツが干渉する場合は、干渉する部分の加工もできます。

プラボディもポリカボディも使用できるので、自分の好きなシャーシに自分の好きなボディを載せて走らせることができます。

おすすめのポリカボディや肉抜き加工については、こちらの記事で紹介しています。

シャーシ

B-MAXGPとストッククラスの中では、基本的にシャーシの加工は認められていません。

レギュレーションのポイント

- 肉抜きや切断などの加工は禁止

- ビス穴の2mm拡張や貫通は可能

- ビス穴の皿ビス加工も可能

シャーシの加工というと、バンパーカットや電池を取り出しやすくするための穴あけ加工が代表的。

しかしどちらの加工も、無加工レギュレーションの中では認められていません。

しかし、シャーシのビス穴を2mmのピンバイスなどでの拡張や貫通は可能。

ビス止め時のストレスやマシントラブルも防げるので、やっておいた方が良い細かなポイントにも。

ただし、シャーシに新しいビス穴を追加するような加工は禁止な点には注意。

バンパーカットはできませんが、FM-AシャーシやVZシャーシのような元から外せるバンパーを外しての使用は可能です。

おすすめのシャーシについては、こちらの記事で紹介しています。

タイヤ&ホイール

タイヤやホイール周りでの改造としては、ホイール貫通の加工は可能になっています。

レギュレーションのポイント

- ホイールの車軸用穴の貫通は可能

- タイヤとホイールの接着も可能

- 異なるサイズのタイヤとホイールの組み合わせも可

- タイヤのカットや削るなどの加工は不可

無加工改造レギュレーションではタイヤ自体の加工ができないため、最近は当たり前となっているペラタイヤを使うこともできません。

さらに、使い続けて削り減ってしまったタイヤもレギュレーション違反となってくる点にも注意。

ただしB-MAXGPやストッククラスのレギュレーションの中では、ホイール貫通の加工だけは可能になっています。

それを防ぐために、ホイール貫通をして72mmなどの長いシャフトを通すことができます。

もちろんホイール貫通後に飛び出したシャフト部分については、マルチテープやゴムパイプによる保護は必須。

タイヤ表面の加工もできないので、新品のタイヤほどバリ取りなどのていねいな組み立てが大切になってきます。

おすすめのタイヤやホイール貫通については、こちらの記事で紹介しています。

FRP&カーボンプレート

B-MAXGPとストッククラスでは、プレート類の加工も皿ビス用の座グリ加工のみになります。

レギュレーションのポイント

- 可能な加工は既存穴の皿ビス加工のみ

- 接着剤を浸透させての強化は可能

- プレート同士の接着も可能

- プレートのぐらつく取り付けは不可

- プレートのエッジのテーパー加工も禁止

無加工が基本の改造ということもあり、プレート類を切ったり大きく削ったりという加工は不可。

なので基本的には、市販のプレート類を組み合わせてマシンのセッティングを出す必要があります。

そんな中でも、FRPやカーボンプレートの座グリ加工は可能になってきます。

飛び出したビスによってコースなどを傷つけてしまう可能性もあるので、無加工改造であっても皿ビス加工は必要な加工になってきます。

なので逆に、皿ビス加工をせずにビス頭が飛び出している改造の方がレギュレーション違反になるので注意。

そして「プレート類のぐらつかせる取り付けが禁止」という部分が、提灯などのギミックを制限している部分になってきます。

おすすめのプレートや皿ビス加工については、こちらの記事で紹介しています。

ローラー

無加工での改造が基本ということで、ローラーの加工等も禁止になっています。

レギュレーションのポイント

- ローラーの個数やサイズはタミヤレギュが基準

- ローラーの着色は可能

- 標準装備と異なるベアリングへの交換は禁止

- サイズ変更や穴あけなどの加工は禁止

ローラーに対する加工は、基本的にすべてNG。

アルミローラーにプラリングを付けるなどのローラーの素材を変更する改造や、ローラーに穴を空けるマシニング加工なども禁止です。

そしてレギュレーションの中では、長く使い続けたローラーにも注意が必要に。

ローラーの直径が1mm以上すり減った場合、摩耗したローラーもレギュレーション違反となってくるので注意。

なので長く使い続けているローラーほど、定期的な確認が必要に。

取り付けるローラーの個数やサイズについては、タミヤの公式レギュレーションと同じ範囲になっています。

おすすめのローラーについては、こちらの記事で紹介しています。

マスダンパー

B-MAXGPとストッククラスのレギュレーションの中では、マスダンパーの取り付けは固定されたビスによる上下運動のみになります。

レギュレーションのポイント

- 取り付けはビス上への取り付け

- 複数のマスダンパーをマルチテープで接合は可能

- プレート下方への吊り下げ配置は可能

- 形状加工や穴の拡張は禁止

- 提灯もプレートのぐらつく取り付けになるので不可

ミニ四駆の改造で多いのが、マスダンパーを吊り下げて取り付けるフロント提灯などの改造。

しかしB-MAXGPだけでなく、ストッククラスにおいてもフロント提灯などのような制振機能を取り付けることはできません。

唯一違った取り付け方法が可能なのは、タミヤから市販されているボールリンクマスダンパーになります。

提灯などのギミック改造ができなくなったレギュレーションの中でも、唯一スイング式の動きができるGUP。

そして改定されたレギュレーションの中では、「車軸やタイヤのシャフトを跨ぐような長さでの取り付けはできない」という文言が変更に。

ボールリンクマスダンパーの使い方次第では、新しい制振機能が出てくるかもしれません。

おすすめのマスダンパーやボールリンクマスダンパーについては、こちらの記事で紹介しています。

モーター&電池

無加工改造でも、使用できるモーターや電池はタミヤの公式レギュレーションと同じになっています。

レギュレーションのポイント

- 使用できるモーターと電池はタミヤレギュの範囲内

- モーターを分解しての使用はできない

- モーターを分解した際のパーツの使用も不可

- 各種シャーシの指定方向以外への電池の設置も禁止

使用できるモーターについては、特別な指定がない限りはノーマルモーターから高回転モーターまで使うことができます。

電池についてもアルカリ電池やニッケル水素電池が使用できますが、逆向きに設置してのシャーシの逆転使用についてはレギュレーション違反となってきます。

そしてB-MAXGPもストッククラスも、モーターを慣らしての使用は可能。

これはマシン改造の制限によって、オープンマシンより車体の限界性能が低いため。

なのでモーター慣らしをしたモーターの方がマシンは速くなりますが、改造の限られたB-MAXGPやストッククラスのマシンでは制御がむずかしい。

この完走のむずかしさが、B-MAXGPとストックラスのむずかしい部分にもなってきます。

ミニ四駆におすすめの電池やモーターについては、こちらの記事で紹介しています。

その他のパーツ

その他にも、細かな部分でレギュレーションが定められているポイントがあります。

レギュレーションのポイント

- ミニ四駆キャッチャーを加工しての使用は不可

- ランナーやポリカボディの端材の使用も禁止

- ブレーキスポンジをカットしての使用は可能

- ブレーキスポンジの熱加工は禁止

まず無加工での改造が基本ということもあり、各種GUPの加工や端材の使用は認められていません。

なのでミニ四駆キャッチャーによる引っかかり防止や、ブレーキプレートの代用としての使用も不可。

ただしセッティングに欠かせない、ブレーキスポンジについては加工しての使用は可能です。

なのでオープンマシンのような、ブレーキスポンジを熱加工する「圧縮ブレーキ」や「讃岐ブレーキ」などは使用は認められていません。

もちろんミニ四駆の改造に正解はないので、改造をしていく上で細かな部分で疑問点が出てくる場合も。

そんなレギュレーションの欠点やグレーゾーンなどについては、無加工改造クラスを続けていくうちに改善されていくはずです。

おすすめのブレーキについては、こちらの記事で紹介しています。

無加工改造マシンの改造例

VZシャーシのマシン

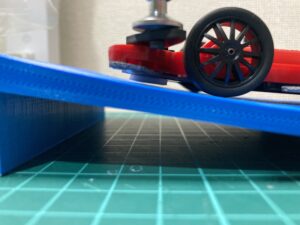

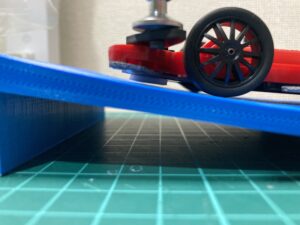

2025年時点で最新のVZシャーシは、無加工改造用のマシンとしてもおすすめです。

マシンのポイント

- 新しいシャーシなので性能が高い

- スーパーハードタイヤ付属でコスパが良い

- GUP3000円分で改造が可能

VZシャーシの特徴としては、シャーシの軽さと駆動の良さがあります。

B-MAXGPやストッククラスでは改造の基本がGUPのポン付けなので、初めから軽いシャーシの方が改造後のマシンも軽く仕上げることが可能に。

また最新シャーシであるVZシャーシは、素組み状態でも駆動が優れています。

細かい部分に調整や加工をしなくても駆動が良いのは、B-MAXGPマシンとしても使いやすい部分。

前後のバンパーレスも可能なので、無加工改造が基本のB-MAXGPマシンとしてVZシャーシはおすすめです。

VZシャーシマシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

MAシャーシのマシン

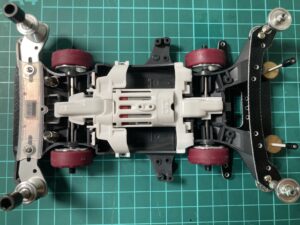

両軸モーターのシャーシとしては、MAシャーシも無加工改造用のマシンとしておすすめです。

マシンのポイント

- 駆動の優れている<MAシャーシ

- 小径タイヤで立体コースに適応

- リヤブレーキステーによるセッティングの幅

MAシャーシの特徴としては、初心者向けなシャーシな部分があります。

GUP取り付け用のビス穴も多いので、幅広い改造が可能になっています。

ただしシャーシの剛性による重さの部分では、デメリットになってしまう部分も。

元からシャーシの重さがあるので、パーツのポン付けをしていった際はマシンの重さが増してきます。

しかしGUPの付けやすさやバンクスルーのしやすさなど、無加工改造用マシンとしておすすめなポイントも多くなっています。

MAシャーシマシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

FM-Aシャーシのマシン

フロントモーターのFM-Aシャーシは、B-MAXGPやストッククラス用のマシンとしても人気のシャーシになっています。

マシンのポイント

- 速さのあるFM-Aシャーシ

- デュアルリッジJr.をFM-A仕様に

- サブプレートでフロントにもマスダンパー

フロントモーターのシャーシというと、むずかしいイメージがあります。

しかしその中でもFM-Aシャーシは、新しいシャーシということで速さを出すむずかしさがありません。

またフロントモーターによるマシンの重心によって、他のシャーシとは違う走り方が可能に。

フロントモーターによるマシンの安定性は、他のシャーシとの違いを出すことができるのが特徴にもなってきます。

シャーシの作りによって改造の幅も広いので、無加工のマシンとしての改造がしやすくなっています。

FM-Aシャーシマシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

ARシャーシのマシン

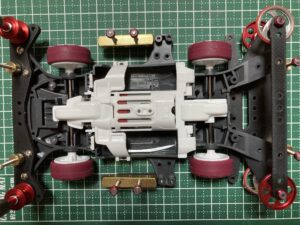

ARシャーシの中でも、ミニ四駆オオカミ2に付属のレッドのARシャーシは無加工改造にもおすすめです。

マシンのポイント

- 人気のポリカABS製のARシャーシ

- 前後違うタイヤで方軸モーターの良さを活かす

- ポリカボディでボディの重さを減らす

ARシャーシの特徴は、MAシャーシと同じような剛性の高さ。

シャーシのしなりが少ない分、しっかりとした駆動が保たれるのがポイントになってきます。

そんなARシャーシもビス穴が多いので、GUPのポン付けとなる無加工改造に向いています。

さらに方軸モーターのメリットを活かすために、前後でタイヤのグリップ力を変えるような改造もすることができます。

シャーシの新しさでいえば、発売から少し時期が経っているARシャーシ。

しかし無加工での改造の幅も広いので、B-MAXGPやストッククラスのマシンとしてもまだまだ使っていくことができます。

ARシャーシマシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

B-MAXGPとストッククラスのレギュレーション まとめ

これまでは別々に運用されていたB-MAXGPとストッククラスですが、2025年12月にレギュレーションが統一。

主なレギュレーション

| ボディ | シャーシ | タイヤ | ホイール | プレート | ローラー | マスダンパー | モーター&電池 | その他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| OK |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| NG |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

どちらのレギュレーションも、ミニ四駆初心者や子どもでも気軽にミニ四駆に取り組めるようにと考えられたルールになります。

タミヤ主催のストッククラスの場合も、基本ポン付け(=ストック状態)で楽しめる競技クラスとして考案。

B-MAXGPとストッククラスのレギュレーションが統一されたことで、ミニ四駆初心者にも改造のポイントがわかりやすくなっています。

コメント