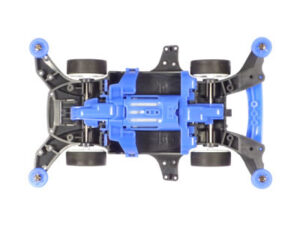

改造のしやすさや駆動の良さから、初心者にもおすすめといわれるのが「MAシャーシ」。

その剛性によってデメリットとなってくる点もありますが、扱いやすさでは間違いなく初心者向けのシャーシです。

MAシャーシのメリットデメリットを知ることで、マシン改造の幅も広がってきます。

✅この記事の内容

- MAシャーシマシンの種類

- MAシャーシのメリットデメリット

- MAシャーシマシンの改造例

この記事では、MAシャーシの改造について。

MAシャーシマシンの種類や、メリットデメリット。

実際に改造したMAシャーシマシンと合わせて紹介します。

シャーシの作りの良さから、MAシャーシの改造のしやすさは間違いありません。

それほど、人気があって扱いやすいのがMAシャーシの特徴。

MAシャーシのメリット

- シャーシの剛性が高い

- 駆動周りが安定している

- 改造がしやすい

MAシャーシのデメリット

- シャーシが重い

- 剛性によるシャーシの硬さ

実際にMAシャーシは、幅広い改造によっていろいろなマシンを作ることができます。

流行りのギミックバンパーなども取り付けやすいのは、MAシャーシの改造のしやすさがあってこそになってきます。

MAシャーシマシンの種類

※代表的なマシン例

ミニ四駆PROシリーズ

MAシャーシのマシンは、数あるミニ四駆シリーズの中でも「ミニ四駆PROシリーズ」に多くなっています。

ミニ四駆PROシリーズは、MAやMSシャーシなどの両軸シャーシが中心のシリーズ。

なので取り付けるパーツによっては、ボディに干渉してきてしまう場合もある点には注意が必要。

そんなMAシャーシに合わせて、GUPも数々発売されてきています。

代表的なものとしては、「MAシャーシファーストトライパーツセット」や「MAシャーシサイドマスダンパーセット」。

特にファーストトライパーツセットは、FRPプレートやローラー、マスダンパーもセットになっているので最初の改造パーツとしておすすめになってきます。

ファーストトライパーツセットについては、こちらの記事で紹介しています。

2025年も新しいマシンが発売

MAシャーシのマシンとしては、発売から10年以上経った今でも新商品が発売されています。

さらに限定商品としてデクロス-01 ブルーメッキボディやデクロス-02 クリヤーブラックスペシャルなども発売されるほど、MAシャーシマシンの発売は続いています。

他にもMAシャーシは、「スターターパック」も発売されています。

マシンキットだけではなく、各種GUPもセットになっているので初めての改造としてもおすすめのキット。

発売から時間が経っても新商品が発売されるほど、MAシャーシは初心者にもおすすめな良シャーシになっています。

スターターパックについては、こちらの記事で紹介しています。

MAシャーシのメリット

シャーシの剛性が高い

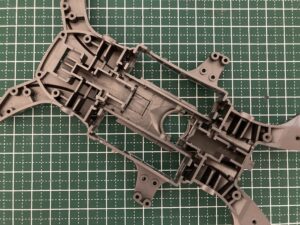

MAシャーシの特徴として、シャーシが丈夫に作られていることがあります。

シャーシの剛性については、マシンや好みによっても変わってきます。

頑丈なシャーシであれば駆動周りが安定してきますが、シャーシのしなやかさとしては足りない部分も。

そんな中MAシャーシは、剛性が高いことによって初心者向けなシャーシ。

前後バンパーの強度もあるので、ローラーのスラスト抜けの心配もありません。

シャーシの作りがしっかりしていることで破損しづらく、初心者にも扱いやすいシャーシになっています。

初心者におすすめのシャーシについては、こちらの記事で紹介しています。

駆動周りが安定している

MAシャーシのメリットとしては、駆動関係が安定している部分があります。

ミニ四駆を組み立てる上で、マシンの速さに関係してくるのがギヤなどの駆動周り。

ギヤ同士の噛み合わせの良さによって、電池やモーターからのパワーの伝わり方も変わってきます。

両軸シャーシということで、方軸シャーシのようにプロペラシャフトも必要ありません。

効率の良いギヤ周りと、それをしっかり固定してくれるシャーシの作り。

この駆動の安定さによって、最初から速いマシンに仕上げることができます。

改造がしやすい

MAシャーシの特徴としては、改造がしやすい部分もあります。

MAシャーシが最初に発売されたのは、2013年。

発売から10年以上のシャーシにはなりますが、シャーシの改造のしやすさは扱いやすいポイントになってきます。

シャーシの改造しやすさにはいろいろな部分がありますが、その中でも重要になってくるのがいろいろなGUPを取り付けやすいこと。

さらにビス穴の位置がGUPとピッタリな部分も多いので、直感的にパーツを取り付けることも可能。

また「バンパーカット」や「電池落とし」などの改造もできるので、マシン改造の幅も広がってきます。

バンパーカットや電池落としについては、こちらの記事で紹介しています。

MAシャーシのデメリット

シャーシが重い

MAシャーシのデメリットともなってくるのが、シャーシの重さになります。

ミニ四駆は、軽いマシンほど速度も出てきます。

なのでマシンの重さというのは、速さにも大きく関係してくる部分。

MAシャーシの重さは、タイヤや電池を合わせると約125gあります。

FM-AやVZシャーシなどの方軸シャーシは、どれも110g前後の重さになっています。

なので他のシャーシと比較して、もっとも重いシャーシとなってくるのがMAシャーシ。

剛性や駆動の良さがある反面、しっかりした作りによるシャーシの重さがあるのは気になるポイントになってきます。

剛性によるシャーシの硬さ

シャーシの剛性の高さというのは、改造によってはデメリットにもなってきます。

今のミニ四駆コースの多くは、ジャンプや着地、バンクの多い立体コース。

特にジャンプ後の着地においては、シャーシの柔らかさによって安定性も変わってきます。

MAシャーシの場合、しっかりした作りによって柔軟性はほとんどなし。

なのでコースからの衝撃によって弾かれやすくなり、コースアウトの確率も上がってきてしまいます。

シャーシの柔軟性があるほど、ちょっとしたマシンの挙動の乱れにも対応可能。

今のミニ四駆でMSフレキが多く使われているのも、このシャーシが沈み込むことによる柔軟性にもなってきます。

硬いシャーシということでコースとの接触によって弾かれる場合もあるので、剛性の高さはデメリットにもなってきます。

MAシャーシマシンの改造例

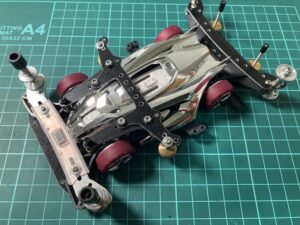

ハリケーンソニック

このマシンは、オープンクラス仕様に改造したハリケーンソニックになっています。

マシンのポイント

- フロント提灯

- ATスライドダンパー

- リヤアンカー

今のミニ四駆の改造に欠かせない、フロント提灯はもちろん。

シャーシ自体の柔軟性の低さを、ATスラダンやアンカーによってコースに収まりやすくなるように改造しています。

ボディもハリケーンソニックのポリカボディを使うことで、フルカウルミニ四駆らしさを残した改造になっているのが特徴です。

ハリケーンソニックの改造については、こちらの記事で紹介しています。

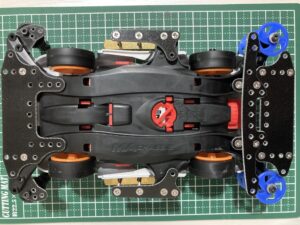

ピタダンパーマシン

このマシンは、フロント提灯とサイドマスダンパーを組み合わせたピタダンパーマシンになっています。

マシンのポイント

- ピタダンパー(フロント提灯+サイマス)

- ATスラダン

- リヤスキッドローラー

MAシャーシの改造として、2023年に話題になっていたのが「ピタダンパーマシン」になります。

「ピタダンパー」とは、フロント提灯とサイドマスダンパーを合わせた改造。

普通であればどちらかしかしない改造を、あえて両方取り付けています。

フロント提灯+サイドマスダンパーという組み合わせによって、MAシャーシの制振性が上がっています。

パーツ点数としては多くなってしまいますが、新しいMAシャーシの改造として話題になりました。

ピタダンパーマシンについては、こちらの記事で紹介しています。

B-MAXGPマシン

このマシンは、無加工が基本のB-MAXGPに合わせて改造したMAシャーシのマシンになります。

マシンのポイント

- 無加工改造のB-MAX仕様

- 24mmの小径タイヤ

- バンクスルーできるブレーキ

MAシャーシはパーツの取り付けのしやすさというメリットがあるので、B-MAXなどの無加工改造もかんたんです。

さらにシャーシ形状に合わせてブレーキステーを取り付けることで、バンクスルーしやすいのも無加工で使いやすいポイントになっています。

ただシャーシの加工ができないため、電池の取り外しがしづらいのはデメリットにもなってきます。

MAシャーシのB-MAXGPマシンについては、こちらの記事で紹介しています。

GTアドバンスマシン

このマシンはMAシャーシのスターターパックをベースに改造した、GTアドバンスマシンになっています。

マシンのポイント

- 無加工改造のGTアドバンス仕様

- ベースはMAスターターパック

- スターターパックに足りないGUPだけで改造可能

「GTアドバンス」とは、B-MAXGPと同じく無加工での改造が基本のマシン。

さらにベアリング類が使えないことから、マシンのトータルコストとしても安く済ませることができます。

さらにここでも、MAシャーシの駆動の良さは大きなメリットに。

このPOM製パーツが、ベアリングが使えないというレギュレーションの中でも大活躍。

さらにMAシャーシのスターターパックは、付属パーツも優れていることからGTアドバンス用マシンとしても使いやすいです。

GTアドバンスマシンについては、こちらの記事で紹介しています。

旧ストッククラスマシン

このマシンは、ストッククラスマシンに無加工のフロント提灯を取り付けた改造になります。

マシンのポイント

- 無加工改造のストッククラスマシン

- 無加工でフロント提灯を取り付け

- 公式大会参加賞のメッキボディを使用

マシンのポイントになってくるのが、無加工で取り付けたフロント提灯になります。

しかしこのマシンの場合は、FRPを組み合わせることで無加工でフロント提灯を取り付けています。

ボディはデクロス01のメッキボディを使うことで、使い所のむずかしい公式大会参加賞のメッキボディを活用しています。

ただし2025年12月のレギュレーション変更によって、この形のフロント提灯はストッククラスで使えなくなっています。

旧ストッククラスマシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

シュティーア

このマシンは、MAシャーシ用のファーストトライパーツセットをベースに改造したシュティーアになります。

マシンのポイント

- MAシャーシ ファーストトライパーツセット

- MAシャーシ サイドマスダンパーセット

- ローフリクション小径ローハイトタイヤ

マシン改造については、無加工でGUPを取り付けただけ。

さらにサイドマスダンパーを取り付けることによって制振性も上がるので、チューン系モーターであれば安定してコースを走らせることができます。

シュティーアの改造については、こちらの記事で紹介しています。

レクサス LBX

このマシンは、実車がモデルのレクサスLBX MORIZO RRを改造したマシンになっています。

マシンのポイント

- 実車ボディ内にマスダンパー

- 520内蔵の2段低摩擦プラローラー

- ローフリクション小径ローハイトタイヤ

実車のレクサスがマシンのモデルということもあり、ミニ四駆でも目立ってきてしまうマスダンパーをボディ内に隠すように取り付けているのがポイント。

実際にコースを走らせても、それなりに制振効果を得ることができていました。

さらに19mmの低摩擦プラローラーに520ベアリングを内蔵させることで、ローラーとしての回転も良くすることができています。

レクサス LBXの改造については、こちらの記事で紹介しています。

新レギュ対応ストッククラスマシン

このマシンは、新しいレギュレーションに沿ってボールリンクマスダンパーを使ったフロント提灯マシンになります。

マシンのポイント

- 新レギュレーションに沿ったマシン改造

- ボールリンクマスダンパーを活用

- ボールリンク+両ネジシャフトでフロント提灯

2025年12月のB-MAXGPとストッククラスのレギュレーション変更によって、フロント提灯の改造方法も変わりました。

そこで注目されたのがボールリンクマスダンパーで、車軸を跨いでの取り付けも可能になったことでフロント提灯用としての使い方もできるようになりました。

ボールリンクマスダンパーと両ネジシャフトを組み合わせることで、軽量化や長さの調整も可能に。

ゴムパイプも合わせて取り付けることで、走行中に外れやすいというボールリンクマスダンパーのデメリットも補うことができます。

フロント提灯のストッククラスマシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

MAシャーシの改造 まとめ

初心者向けなシャーシといわれるだけあり、MAシャーシの作りの良さは間違いありません。

MAシャーシのメリット

- シャーシの剛性が高い

- 駆動周りが安定している

- 改造がしやすい

MAシャーシのデメリット

- シャーシが重い

- 剛性によるシャーシの硬さ

MAシャーシのマシンについては、発売から10年以上経っても新商品が発売されています。

他にも流行りのギミックバンパーなども取り付けやすいのは、MAシャーシの改造のしやすさがあってこそになってきます。

MAシャーシはGUPの取り付けもしやすいので、幅広い改造ができるシャーシになっています。

コメント