現代ミニ四駆でもっとも使われているのが、「MSシャーシ」。

MSフレキへと加工することで、他のシャーシとは違った柔軟性や制振性を活かすことが可能。

MSフレキの調整や改造の仕方によって、MSシャーシの改造は幅広くなってきます。

✅この記事の内容

- MSシャーシマシンの種類

- MSシャーシのメリットデメリット

- MSシャーシマシンの改造例

この記事では、MSシャーシの改造について。

MSシャーシマシンの種類や、メリットデメリット。

実際のMSシャーシの改造と合わせて紹介します。

2025年時点でもっとも多く使われているシャーシが、MSシャーシによる「MSフレキ」になります。

MSシャーシのメリット

- MSフレキによる制振性の高さ

- 同じMSフレキでも作り方で変わる

- 幅広い改造が可能

MSシャーシのデメリット

- MSフレキへの加工が必須

- そのままではほとんど使われない

MSシャーシ自体は発売からかなり時期の経ったシャーシですが、MSフレキにする使い方によって今でも多く使われています。

MSシャーシの通常キットの新商品がない中でも、数々の限定キットは再販されてきています。

この再販ラッシュをみるだけでも、MSシャーシの人気ぶりはあきらか。

本格的なマシン改造をしていく場合、MSシャーシを使ったMSフレキマシンも欠かせません。

MSシャーシマシンの種類

| アストラルスター | ライジングエッジ | スピンアックスMk.II | トライダガーXX | ダッシュ3号・流星 | ダッシュ2号・太陽 | アバンテMk.IIIネロ | アバンテMk.IIIアズール | ダッシュ1号・皇帝 | サンダーショットMk.II |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

※代表的なマシン例

ミニ四駆PROシリーズ

MSシャーシのマシンは、「ミニ四駆PROシリーズ」に多くなっています。

ミニ四駆PROシリーズは、両軸モーターシャーシのマシンになります。

MSシャーシだけでなく、同じ両軸シャーシのMAシャーシもミニ四駆PROシリーズ。

なので今のミニ四駆PROシリーズの、ほとんどがMAシャーシのマシンになってきます。

それでも全体的なボディデザインなどは似ているマシンも多いので、マシンによってはボディの互換性もあるのが特徴です。

限定キットの再販も多い

| レイボルフ | エクスフローリー | アバンテMk.IIIアズール | サンダーショットMk.II | ライキリピンク | マンタレイMk.II | ダッシュ1号・皇帝 |

|

|

|

|

|

|

|

| 2024年1月再販 | 2023年12月再販 | 2023年11月再販 | 2023年9月再販 | 2023年9月再販 | 2023年8月再販 | 2023年5月再販 |

発売から何年も経過しているMSシャーシですが、MSフレキの人気から今でもキットが再販されることがあります。

特に2023年は、MSシャーシキットの再販が多かった年。

再販キットのほとんどが限定キットということで、付属のシャーシやパーツも特別仕様になっていました。

特徴的なのが、ポリカボディがセットのマシンや特別なカラーのマシンが多いこと。

なのでそれ以前の発売から、待ち望まれていた再販にもなっていました。

限定キットながらもいろいろなMSシャーシキットが再販されたことで、MSフレキを作る上での選択肢も多くなっています。

再販されたマシンキットについては、こちらの記事で紹介しています。

MSシャーシのメリット

MSフレキによる制振性の高さ

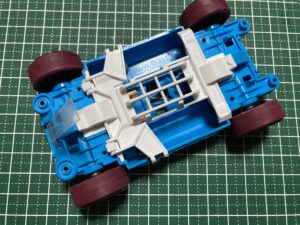

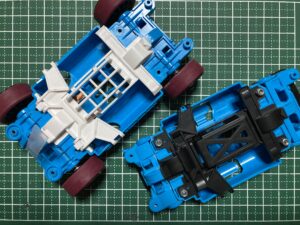

MSシャーシの1番の特徴になってくるのは、MSフレキへの加工ができることです。

「MSフレキ」とは、MSシャーシをフレキシブルに加工したシャーシのこと。

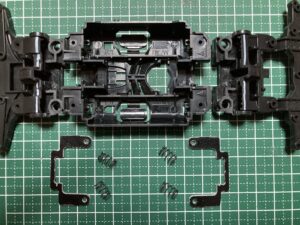

3分割構造のMSシャーシを加工することで、シャーシの柔軟性や制振性を上げることができます。

2025年時点で使われているシャーシとしては、MSフレキが最も多いです。

立体コースでの安定性が高いのが、多く使われている理由にもなっています。

以前に比べてMSフレキの情報も多くなっているので、初心者でもMSフレキへの加工はやりやすくなってきています。

MSフレキの作り方については、こちらの記事で紹介しています。

同じMSフレキでも作り方で変わる

MSフレキの特徴は、作り方や調整によってシャーシの特徴が変わってくる部分にあります。

MSフレキの作り方としては、人によって加工や調整の方法も変わってきます。

- シャーシのカットライン

- センターシャーシの軸

- 電池落としや橋渡し

- MSフレキの可動域

- バネやグリスによる減衰調整

MSフレキの加工や調整については、経験による部分がどうしても大きくなってきます。

細かな加工の精度や調整具合によって、同じMSフレキでもマシンの性能としては変化。

経験による部分はありますが、コースやマシンに合わせてシャーシの調整ができるのはMSフレキだからこそになってきます。

MSシャーシの違いや調整については、こちらの記事で紹介しています。

幅広い改造が可能

2025年時点のミニ四駆では、MSフレキの改造は幅広くなっています。

公式大会をはじめ、数多くのレースや大会で使用されているMSフレキ。

そんなMSフレキの改造は、前後バンパーや制振性能によっても別物のマシンになってきます。

作るのがむずかしいイメージのあるギミックバンパーなども、今は便利な治具も数多く発売。

自分のマシンに合ったギミックバンパーを搭載することで、MSフレキマシンとしての幅も広がってきます。

MSシャーシはシャーシによる調整だけでなく、細かな改造の組み合わせによってもマシンの作りが変わってきます。

MSシャーシのデメリット

MSフレキへの加工が必須

MSシャーシのデメリットとしては、MSフレキにするための加工が必要なことです。

MSシャーシをそのままの組み立てでも、マシンを走らせることはできます。

ほとんどのマシンが、MSフレキとしてMSシャーシを使っています。

そんなMSフレキにするためには、シャーシの加工が必須。

ニッパーやクラフトのこによるカット、ヤスリなどによる調整が欠かせません。

MSフレキへの加工の仕方については、今では多くのところで情報を得ることができます。

ネット記事や動画はもちろん、タミヤの公式ガイドブックの中でもMSフレキへの加工の仕方は初心者向けに解説されています。

MSフレキへの加工方法で悩むことは少ないですが、MSシャーシを使う上ではフレキへの加工が必要になってきます。

そのままではほとんど使われない

前述した通り、今ではMSシャーシがそのまま使われることはほとんどありません。

MSシャーシの使い方としては、MSフレキとしてがほとんど。

B-MAXGPのような無加工が基本のマシンでなければ、MSシャーシがそのまま使われることはありません。

しかし実際は、両軸シャーシをそのまま使うのであれば同じ両軸のMAシャーシの方が使いやすい部分も。

さらにシャーシのサイドステーの有無によって改造の幅も変わるので、無加工で改造していく上でもMAシャーシの方が使いやすくなってきます。

なので特別な理由やこだわりがない限りは、そのまま使われることがないMSシャーシ。

MSシャーシを使う上では、MSフレキとしての使い方がセットになってきてしまいます。

MAシャーシについては、こちらの記事で紹介しています。

MSシャーシマシンの改造例

サイクロンマグナム

このマシンは、サイクロンマグナムのポリカボディにMSフレキとギミックバンパーを合わせたマシンになっています。

マシンのポイント

- ダブルバネのスライドダンパー

- ピボット付きATバンパー

- リヤアンカー

このマシンのポイントは、フロントバンパーが載せ替え可能な部分。

なのでコースレイアウトなどによって、マシンのセッティングを大きく変更することが可能に。

またフロント提灯にあわせて、ボディにはサイクロンマグナムのポリカボディを使用。

サイクロンマグナムの形をしっかり残すことで、フルカウルミニ四駆の面影そのままで今のミニ四駆の改造をすることができます。

サイクロンマグナムの改造については、こちらの記事で紹介しています。

公式大会用マシン(2023)

このマシンは、2023年のジャパンカップ用に改造したMSシャーシのマシンになります。

マシンのポイント

- 蛍光イエローをベースに改造

- ATスラダンとアンカーの組み合わせ

- マシンの軽さを重視した改造

マシンのベースになっているのは、蛍光イエローのMSシャーシを加工したMSフレキ。

そしてマシンを少しでも軽くするために、マスダンパーをピン打ちするなどの改造もしています。

2023年のジャパンカップコースはアイガースロープの攻略が必須だったこともあり、ブレーキプレートも加工して調整。

ブレーキ調整の幅を持たせることで、コースレイアウトに対策できるようにしています。

2023年の公式大会用マシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

公式大会用マシン(2024)

このマシンは、2024年のジャパンカップ用に改造したマシンになっています。

マシンのポイント

- ベースは2023年のMSフレキ

- グランピーチェンジャー対策のローラー

- ハリケーンコイル対策の壁ブレーキ

マシンのベースは蛍光イエローのMSシャーシで作ったMSフレキですが、ジャパンカップコースに合わせてセッティングを追加しています。

さらにフロントローラーには、ゴムリング付きのローラーを取り付けています。

普段は摩擦抵抗の大きさから使われないゴムリング付きローラーですが、マシンが傾いた時の支えとして局所的に使われる場合もあります。

2024年の公式大会用マシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

公式大会用マシン(2025)

このマシンは、2025年のジャパンカップ用に改造したMSシャーシのマシンになります。

マシンポイント

- フルFRPで改造

- フロントはタミヤ製スライドダンパー

- ブレーキセッティングしやすいように調整

マシンのポイントは、カーボンプレートを使わずにFRPプレートだけで公式大会用のマシンに改造した部分。

しかしこのマシンの場合はマシン改造のコストや、フルFRPで改造したマシンでどこまでレースできるかを確かめたくて改造しています。

それでもフロントバンパーはアルミ製スライドダンパーでATスラダン、リヤもFRPで作ったアンカーを取り付けています。

キャッチャーダンパーをMSフレキに合わせるなど、フルFRPでも本格的な改造をしたマシンになっています。

2025年の公式大会用マシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

ストッククラスマシン

サイドステーの無いMSシャーシも、GUPを使うことでサイドマスダンパーを取り付けることができます。

マシンポイント

- 無加工改造のストッククラスマシン

- 前後バンパーレスユニット使用

- FRPでサイドマスダンパーを取り付け

マシンのポイントは、スーパーX用リヤステーを使ってサイドステーを取り付けた部分です。

しかし無加工では改造も限られてきてしまうため、今回はFRPを使うことでサイドステーを作成。

横幅が広いライキリのボディでも、サイドマスダンパーを干渉せずに取り付けが可能。

ストッククラスなどの無加工改造でも、手軽にサイドステーを取り付けることができるのでおすすめです。

ストッククラスマシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

アドバンスパック

MSシャーシの改造としては、2025年に発売されたアドバンスパックを使って改造するのもおすすめです。

マシンポイント

- ブレーキセッティングは説明書通りの取り付け

- 前後共にバンパーレスユニットを使用

- GUPもセットなのでコスパが良い

アドバンスパックをベースにマシン改造をすることで、コスパ良く改造していくことが可能。

さらにMSシャーシ用のバンパーレスユニットを使うことで前後バンパーを無くし、多少の軽量化やカーボンプレートでの補強も可能になっています。

他にも付属のモーターが最初からライトダッシュモーターPROになっているなど、そろえるGUPが少ないのが改造していきやすいポイント。

通常品番として発売されているので、これからMSシャーシのマシンを作りたい人にはおすすめの改造になります。

アドバンスパックマシンの改造については、こちらの記事で紹介しています。

MSシャーシの改造 まとめ

2025年時点でもっとも多く使われているシャーシは、MSシャーシによる「MSフレキ」になります。

MSシャーシのメリット

- MSフレキによる制振性の高さ

- 同じMSフレキでも作り方で変わる

- 幅広い改造が可能

MSシャーシのデメリット

- MSフレキへの加工が必須

- そのままではほとんど使われない

発売から時期が経ったMSシャーシも、MSフレキによる使い方で今も多く使われています。

MSシャーシの通常キットの新商品がない中でも、数々の限定キットは再販されてきています。

この再販ラッシュからも、MSシャーシの人気ぶりはあきらかになっています。

コメント