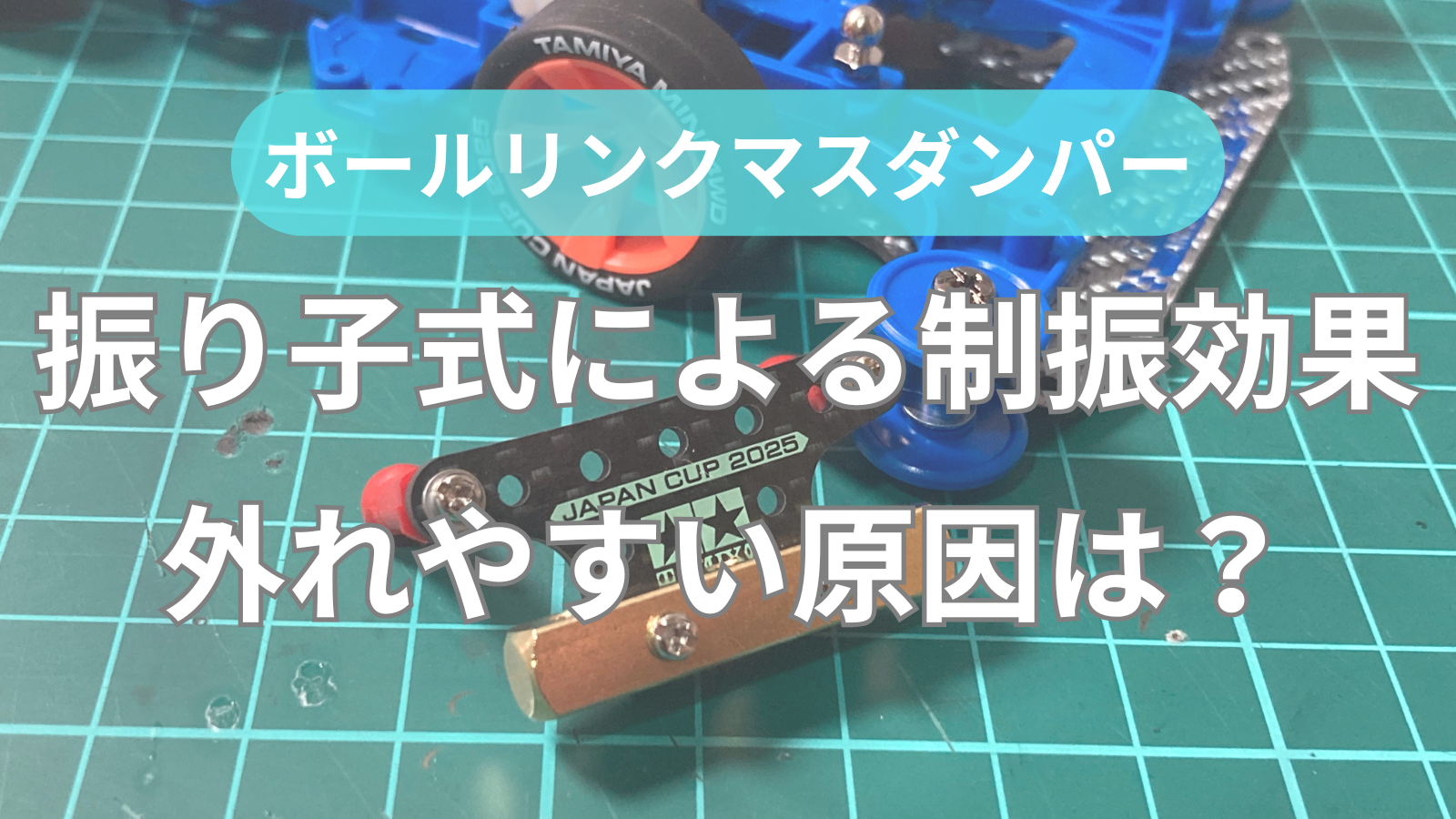

- ボールリンクマスダンパーはどんな商品?

- ボールリンクマスダンパーの特徴は?

- どうやって取り付けて使うの?

ミニ四駆のGUPの中でも、他とは違った制振性になるのが「ボールリンクマスダンパー」です。

通常品のFRPに加えて、限定品としてカーボンプレート付属のGUPも発売。

無加工改造マシンのマスダンパーとしてももちろん、他には無いプレート形状によってリヤアンカーのパーツとしても使いやすくなっています。

✅ボールリンクマスダンパーのおすすめポイント

- ボールリンクマスダンパーの種類

- メリットデメリット

- ボールリンクマスダンパーの付け方

もちろん走行中の衝撃によって外れやすい部分や、マスダンパーの重さとしては気になる部分も。

そこらへんも含めて、ボールリンクマスダンパーについて紹介していきます。

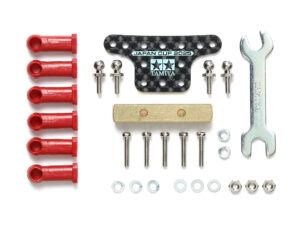

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ ボールリンク マスダンパー (スクエア)

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ HG ボールリンクマスダンパー J-CUP2025

ボールリンクマスダンパーの商品概要

- ボールリンクを支点にして可動するマスダンパー

- マスダンパーは低い位置にセットでき、低重心化にも効果的

- MA、ARシャーシには加工せずにそのまま取り付け可能

- 着地のショックでも外れにくい、ガラス繊維配合樹脂製のアジャスター

出典:タミヤHP

要約すると、ボールリンクを支点に動く振り子式のマスダンパーになっています。

ボールリンクマスダンパーの種類

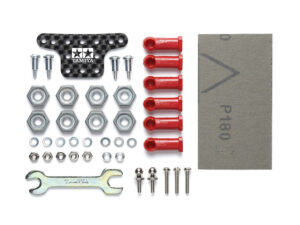

ボールリンクマスダンパーは、これまでFRPとカーボンプレートの両方が発売されてきています。

最初の発売は、2014年にFRPのボールリンクマスダンパー。

そして2018年には、限定品番としてカーボンのボールリンクマスダンパーが発売。

その後も、2020年にステーション限定商品やJ-CUP2025モデルが発売されてきています。

FRPrとカーボンのどちらも基本的な付属パーツは同じですが、FRPとカーボンではプレートの材質だけでなくプレートの作りも違っています。

しかし、カーボンは中央部分に穴は無くタミヤのロゴがプリントされている形になっています。

説明書通りの取り付けでボールリンクマスダンパーを使う場合は、プレートの形状はほとんど問題ありません。

しかし加工してアンカーに使う場合は、中央の穴が無いので自分で加工する必要が出てきます。

ボールリンクマスダンパーの気になるポイント

走行中に外れやすい

ボールリンクマスダンパーを使う上で悩ましいのが、外れやすさになってきます。

ボールリンクマスダンパーの取り付け方としては、ボールリンクに対してはめ込んでの取り付け。

ボールリンクを支点に動くことで、他のマスダンパーとは違った振り子のような動きになっています。

しかしボールリンク部分にはめ込んでいるだけということもあり、コースを走行中に外れてしまうことも多いです。

するとボールリンク部分の取り付けが緩くなってきて、走行中の衝撃などによって外れやすく。

走行中に外れづらくするためには、こまめに新品のパーツへの付け替えがおすすめ。

またゴムパイプを被せることでマスダンパーの動きを制限し、外れづらくすることもできます。

マスダンパーとしてのパーツ点数が多い

ボールリンクマスダンパーを取り付けた場合、他のマスダンパーよりも改造としては重くなってしまいます。

ボールリンクマスダンパーの取り付けに必要なのは、プレートとマスダンパー。

他にも長いビスや、ボールリンク取り付け用のアジャスターも必要になってきます。

なのでボールリンクマスダンパーの場合、必要なパーツ点数も多いので重くなってしまう部分があります。

同じ重さのマスダンパーを取り付けたとしても、ボールリンクマスダンパーの方がパーツ点数は多くなってきます。

さらに、ボールリンクマスダンパーは重さがあるウェイトがリヤに取り付けられています。

なので重さによってボールリンク部分が横ブレして、マシンの挙動に影響が出てしまう場合があります。

ボールリンクマスダンパーのおすすめポイント

振り子式による制振効果

ボールリンクマスダンパーの特徴は、他のマスダンパーとは違った制振性にあります。

ボールリンクマスダンパーは、ボールリンクを支点にアームが可動。

走行中の衝撃によってアームが持ち上がり、取り付けたマスダンパーを叩きつけることで制振効果を生み出しています。

この振り子のようなマスダンパーの動きが、他のマスダンパーの取り付けとは違うポイント。

厳密にはそこへさらに置きマスダンパーを取り付ける場合もありましたが、そんな振り子による制振効果を元に発売されたのがボールリンクマスダンパーになります。

オープンマシンとしていろいろな加工改造をする中で生まれたのが、振り子式の東北ダンパー。

そんな東北ダンパーの制振性を活かしたGUPが、ボールリンクマスダンパーになっています。

マスダンパーの効果については、こちらの記事で紹介しています。

無加工改造にもおすすめ

ボールリンクマスダンパーは、ストッククラスやB-MAXGPなどの無加工改造にも使いやすくなっています。

今のミニ四駆の改造としても人気なのが、ストッククラスやB-MAXGPなどの無加工改造。

ただしパーツの加工ができないので、改造に使えるGUPが限られてきてしまう部分もあります。

そんな無加工改造において、ボールリンクマスダンパーは他のマスダンパーとは違った使い方が可能に。

そんな中ボールリンクマスダンパーは無加工で振り子式のマスダンパーを取り付けることができるので、マシン改造の選択肢を増やすことが可能に。

さらに2025年12月のレギュレーション変更によって、ボールリンクマスダンパーの使い方の幅が広がりました。

ボールリンクマスダンパーを活用することで、変更されたレギュレーションの範囲内でも無加工のフロント提灯を取り付けることができます。

ボールリンクマスダンパーを使った改造については、こちらの記事で紹介しています。

他には無い形状のプレート

ボールリンクマスダンパーがGUPとして人気のある理由のひとつが、他には無いプレートの形状になります。

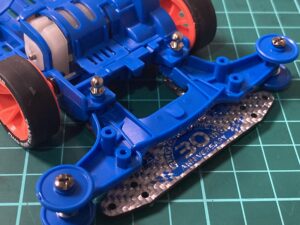

ボールリンクマスダンパーに付属のプレートは、他には無い凸状のプレート。

ローラー用やブレーキ用のプレートとは違った、小ぶりなプレートになっています。

この他には無い形状やビス穴によって、リヤアンカー用のプレートとして使われることが多いのが特徴。

特にフルカウル用プレートとビス穴がピッタリなこともあり、今のミニ四駆の改造パーツとして使いやすくなっているのがポイント。

実際に2018年にカーボンのボールリンクマスダンパーが発売された際は、フルカーボンのリヤアンカーを作るために大人気商品に。

今では再販やJ-CUP2025モデルによって以前よりも手に入れやすくはなっていますが、このGUPにしか無いカーボンプレートというのは大きなポイントになっています。

リヤアンカーの作り方については、こちらの記事で紹介しています。

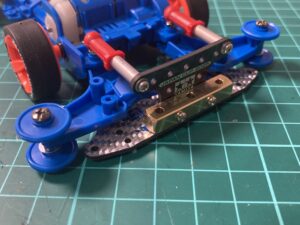

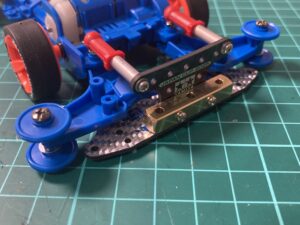

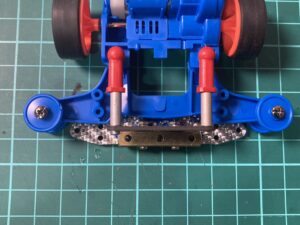

ボールリンクマスダンパーの付け方

バンパーにそのまま取り付けが可能

ボールリンクマスダンパーは、ほとんどのシャーシで説明書通りの取り付けをすることができるのも使いやすいポイントです。

- STEP1プレートにマスダンパーを取り付け

- STEP2シャーシにボールリンクを取り付ける

- STEP3ビスの長さを調整してはめ込む

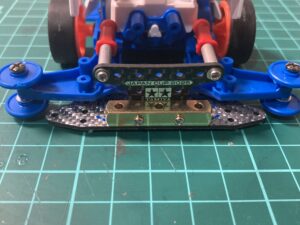

ボールリンクマスダンパーの特徴は、ボールリンク部分を直接シャーシに取り付けるだけで良いこと。

しかもほとんどのシャーシでリヤバンパー部分の幅が同じため、取り付けしやすいのもポイント。

ただしボールリンクの取り付けには、ナットの締め付けに使うレンチやボックスドライバーが必要。

さらにボールリンクのビス部分は負荷がかかりやすいので、付け外しの際はビス部分がシャーシの強度によって折れないように作業する必要があります。

干渉する場合は長さを延長

ボールリンクマスダンパーでは、リヤバンパーの作りによって長さを調整することができます。

ボールリンク部分とマスダンパーのプレートは、ビスによって取り付ける形になっています。

しかしシャーシのボールリンク部分の取り付けがほとんど同じでも、リヤバンパーの形としてはマシンによって変わってくる部分。

リヤバンパーはそのまま使う場合もあれば、ローラー位置を下げるためにプレートを後ろ側に取り付ける場合もあります。

ビスとスペーサーを調整することで、ボールリンクマスダンパーがバンパーと干渉しないように取り付けることができます。

ボールリンクマスダンパーは、振り子のように動いた後にマスダンパーをプレートなどに叩きつけることも重要。

ボールリンクの高さや長さを調整することで、しっかりと制振効果のあるマスダンパーとして使うことができます。

ボールリンクマスダンパー まとめ

ボールリンクマスダンパーは、振り子式によって制振効果の高いマスダンパーとしておすすめです。

ボールリンクマスダンパーのおすすめポイント

- 振り子式による制振効果

- 無加工改造にも使いやすい

- 他には無い形状のプレート

もちろん、ボールリンク部分が走行中の衝撃によって外れやすいなどのデメリットもあります。

それでも他のマスダンパーのような、置きマスダンパーにならない取り付け方は大きなポイント。

特にストッククラスやB-MAXのような無加工改造においては、マシンセッティングの選択肢としておすすめのGUPになっています。

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ ボールリンク マスダンパー (スクエア)

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ HG ボールリンクマスダンパー J-CUP2025

コメント