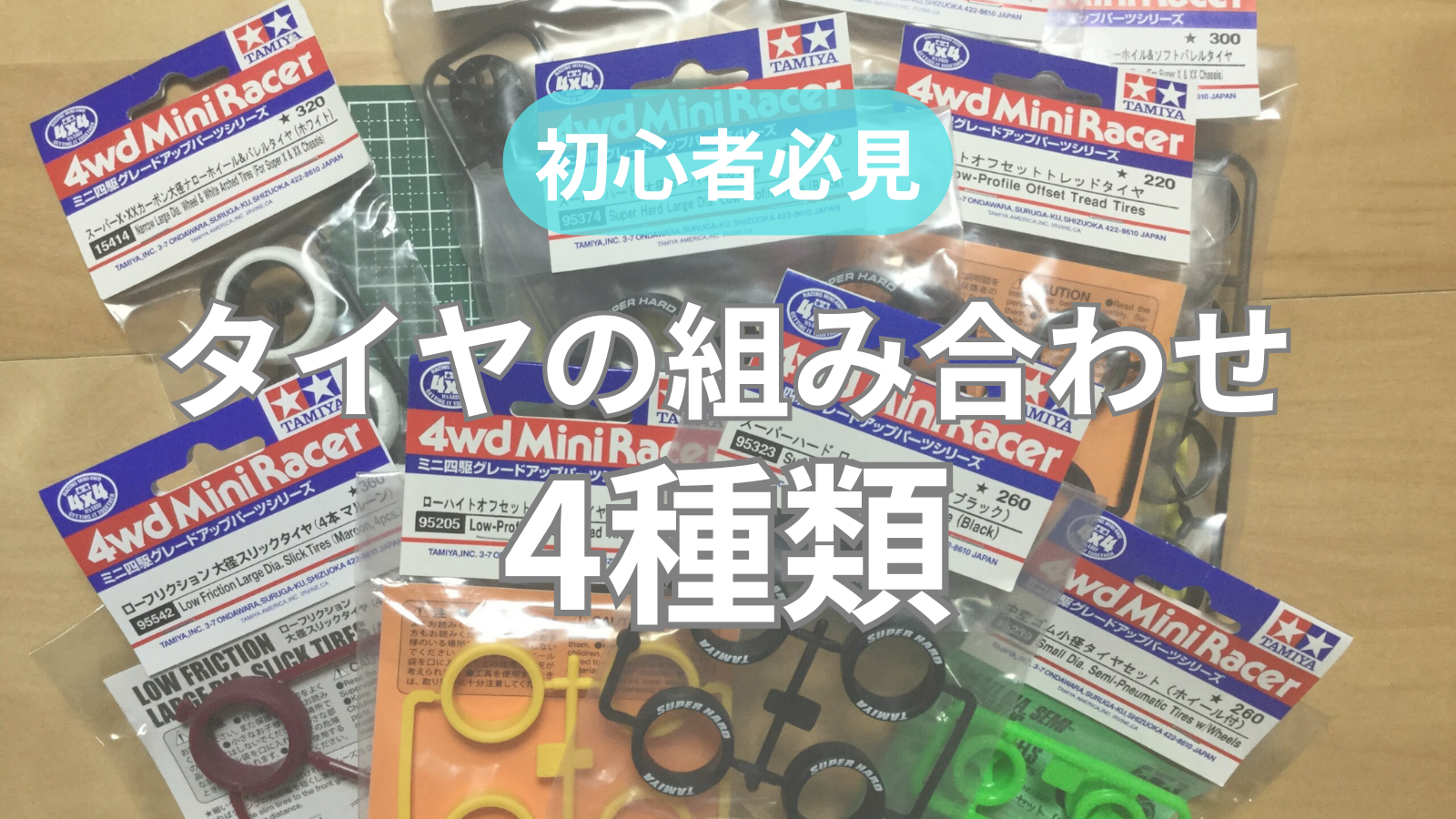

ミニ四駆に欠かせないタイヤは、とにかく種類が多いです。

「サイズ」や「形」、「硬さ」や「幅」によっても、マシンの走りが変わってきます。

そんな数あるタイヤの種類の中でも、それぞれの特徴を知ることで使いやすいタイヤを見つけることができます。

✅この記事の内容

- タイヤのサイズによる違いは何なのか?

- タイヤの形による違いは何なのか?

- タイヤの硬さによる違いは何なのか?

- タイヤの幅による違いは何なのか?

この記事では、ミニ四駆のタイヤの種類について。

2024年時点でよく見かける、速いマシンで使われている組み合わせと共に紹介します。

ミニ四駆のタイヤは、大きく分けて4つの分類から組み合わせていくことになります。

- サイズ:大径、中径、小径

- 形:中空、バレル、スリック、オフセット、ローハイト

- 硬さ:ソフト、ノーマル、ハード、スーパーハード、マルーン

- 幅:面タイヤ、ハーフタイヤ

それぞれのタイヤによって、マシンの走りに違いが出てくるのが特徴。

これらのタイヤの特徴を知った上で、自分のマシンやコースに合ったタイヤを組み合わせていく必要があります。

テクニカルなコースレイアウトが当たり前となっている、現代のミニ四駆コース。

そんなコースレイアウトを攻略するために、2024年時点でよく見かけるマシンのタイヤが「22~24mmの小径 × ローフリクション × 面タイヤ」。

小径タイヤで加速力を上げ、ローフリクションタイヤなどの硬いタイヤでコーナリングの速さやマシンの跳ねにくさも考える組み合わせです。

もちろんコースによってセッティングを変更するように、決してこれが正解ということはありません。

しかし各タイヤの特徴を知った上で、現代のコースレイアウトに合わせた組み合わせが大切になってきます。

おすすめのタイヤについては、こちらの記事で紹介しています。

タイヤのサイズによる違いは何なのか?

ミニ四駆のタイヤサイズは3種類

| 大径タイヤ | 中径タイヤ | 小径タイヤ | |

|---|---|---|---|

| 画像 |  |

|

|

| GUP | 大径ローハイトタイヤ | ローハイトタイヤ | 小径タイヤ |

| 最高速 | 速い | 普通 | 遅い |

| 加速 | 遅い | 普通 | 速い |

※3種類で比較した場合

現代ミニ四駆のタイヤのサイズは、大きくこの3種類になってきます。

- 大径:約31mm

- 中径:約26mm

- 小径:約24mm

タイヤ径が大きいほど、マシンの最高速度に優れてきます。

しかしその反面、タイヤの回転にパワーが必要なので加速までに時間がかかってくることに。

タイヤ径が小さい場合は、その逆。

加速力に優れているので、トルクやパワーがあります。

しかしタイヤ径が小さい分、小径サイズタイヤの最高速度については径の大きいタイヤに及びません。

タイヤサイズによる違いについては、こちらの記事で紹介しています。

今のコースでは小径タイヤが多い

現代のミニ四駆コースのセッティングとしては、小径サイズのタイヤが多くなっています。

スロープやDBでは、ブレーキでの減速やジャンプ後に跳ねないなどのセッティングが必要になってきます。

そんな安定性を考えた上で、マシンの再加速も考えたセッティングが求められることに。

なので今のミニ四駆ではマシンの加速を考えて、タイヤ径が22~24mm程度の小径タイヤが好まれています。

その分足りなくなってくる速度面を、ローフリクションタイヤなどの摩擦抵抗の少ないタイヤで最高速を稼ぐセッティングになっています。

タイヤの形による違いは何なのか?

タイヤの形が異なる5種類

| 中空 | バレル | スリック | オフセット | ローハイト | |

|---|---|---|---|---|---|

| 画像 |  |

|

|

|

|

| GUP | 中空ゴムタイヤ | バレルタイヤ | スリックタイヤ | オフセットトレッドタイヤ | ローハイトタイヤ |

| 特徴 | 中が空洞になっている | 接地面が狭い | タイヤにミゾが無い | 接地面が中心ではない | ゴムの部分が薄い |

| メリット | 跳ねにくい | 最高速が伸びやすい | 平らな面で接地 | 外ばき、内ばきが可能 | 跳ねにくい |

※5種類で比較した場合

ミニ四駆のタイヤの形には、見た目が違う5種類があります。

「スリックタイヤ」と「バレルタイヤ」の違いは、タイヤのグリップ力。

そして「バレルタイヤ」や「オフセットトレッドタイヤ」は、接地面を減らしてトップスピードを伸ばすという特徴があります。

「中空タイヤ」や「ローハイトタイヤ」では、コースのつなぎ目やジャンプ後などの跳ねにくさが考えられています。

それぞれのタイヤの形によって、マシンの跳ねにくさやグリップ力、最高速などに違いが出てきます。

タイヤの形による違いについては、こちらの記事で紹介しています。

今のコースでは、跳ねづらいタイヤが必要

今のミニ四駆のタイヤとしては、より跳ねにくい形のタイヤが多く使われています。

ミニ四駆をコースで競う上で、マシンの速さやトップスピードが必要になってきます。

しかしそれと同じように必要となってくるのが、マシンの跳ねにくさ。

コースレイアウトとして必ず見られるのが、スロープやDBなどでのジャンプ。

そんなジャンプ後の着地をいかに安定して走れるかも、今のミニ四駆には必要になってきます。

タイヤのゴムの部分の薄さによっても、マシンの跳ねやすさは変わってきます。

最初からゴムの部分が薄く作られている「ローハイトタイヤ」や「ペラタイヤ」が好んで使われているのも、そんな理由からになってきます。

ペラタイヤの作り方については、こちらの記事で紹介しています。

タイヤの硬さによる違いは何なのか?

5種類あるタイヤの硬さ

| ソフト | ノーマル | ハード | スーパーハード | ローフリクション | |

|---|---|---|---|---|---|

| 画像 |  |

|

|

|

|

| GUP | ソフトタイヤ | ノーマルタイヤ | ハードタイヤ | スーパーハードタイヤ | ローフリクションイヤ |

| 硬さ | 柔らかい | 柔らかめ | やや硬い | 硬い | とても硬い |

| 加速力 | 高い | やや高い | 普通 | やや低い | 低い |

| コーナリング | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い |

| 跳ねやすさ | 跳ねやすい | 跳ねやすい | やや跳ねやすい | やや跳ねやすい | 跳ねにくい |

※5種類で比較した場合

ミニ四駆のタイヤの硬さは、5種類に分けられます。

タイヤが柔らかいほど、グリップ力や加速力に優れてきます。

しかしその分タイヤの滑りも悪いので、コーナリング時などには硬いタイヤとの差も出てきます。

また硬いタイヤの場合、今のミニ四駆に必要とされているマシンの跳ねにくさの点で優れているのが特徴です。

タイヤの硬さによる違いについては、こちらの記事で紹介しています。

硬いタイヤで、立体セクションの安定性を

今のミニ四駆で速いマシンによく使われているのは、ローフリクションタイヤになってきます。

そしてコースレイアウトやマシンに合わせて、少し加速寄りの「スーパーハード」や「ハードタイヤ」が使われています。

これはマシンのコーナリングの速さや、立体セクションでの安定性が求められているからこそ。

硬いタイヤほど、タイヤのグリップによるマシンの再加速は劣ってきます。

しかしそこでタイヤのサイズを、加速しやすい小径にするなどして調整することもできます。

タイヤによって出てくるメリットデメリットを、組み合わせによって補っていくのもセッティングのひとつです。

タイヤの幅による違いは何なのか?

タイヤの幅を広くするか、狭くするか

※2種類で比較した場合

ミニ四駆は、タイヤの接地している幅も速さに影響してきます。

ここでのタイヤ幅とは、「面タイヤ」や「ハーフタイヤ」のこと。

左右のタイヤからタイヤまでの「トレッド幅」とは、意味も違ってきます。

タイヤ幅が広ければ、それだけコースとの接地面積も大きくなってきます。

グリップ力や安定性の部分で、タイヤ幅が狭い場合とでは差が出てきます。

逆にマシンのトップスピードを上げたい場合はタイヤ幅を狭くして接地面積を少なくし、摩擦抵抗を減らすセッティングになっていきます。

タイヤ幅による違いについては、こちらの記事で紹介しています。

タイヤ幅によって、グリップ力を調整

マシンのタイヤ幅に関しては、マシンのセッティングによって変わってきます。

幅の広い面タイヤにすることで、硬いタイヤでもグリップ力を上げられます。

これによって加速力を上げながら、ローフリクションタイヤなどでコーナーでの速さも稼ぐことも。

またスーパーハードやハードタイヤでグリップ力がありすぎる場合、ハーフタイヤにするなどして接地面積を減らす工夫もあります。

同じタイヤ径や硬さのタイヤでも、タイヤの幅を変えることでマシンの走りが変わってきます。

ハーフタイヤの作り方については、こちらの記事で紹介しています。

タイヤの種類や特徴を知ることが大切

ミニ四駆のタイヤで知っておくべき組み合わせは、この4つの分類になります。

- サイズ:大径、中径、小径

- 形:中空、バレル、スリック、オフセット、ローハイト

- 硬さ:ソフト、ノーマル、ハード、スーパーハード、マルーン

- 幅:面タイヤ、ハーフタイヤ

この中でも2024年時点でよく見かけるのが、22~24mmの小径 × マルーン × 面タイヤの組み合わせです。

立体セクションが多く、ブレーキなどからの再加速も必要なテクニカルなコースが当たり前だからこそのセッティングになってきます。

しかしこのタイヤの組み合わせが多く使われているだけで、決して正解でもありません。

コースレイアウトによっては、タイヤ径を変更したり、ローフリクションをスーパーハードやハードに変更したり。

グリップ力の調整のために、面タイヤからハーフタイヤへの変更も必要です。

大切になってくるのはタイヤの種類や特徴を知り、コースレイアウトによる使い分けをできるようにすることになってきます。

おすすめのタイヤについては、こちらの記事で紹介しています。

コメント