最近のミニ四駆の中でも話題になっているのが、「Basic-MAX GP」。

ミニ四駆経験者ならもちろん、最近ミニ四駆を始めた人でも聞いたことはあるはずです。

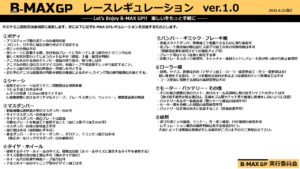

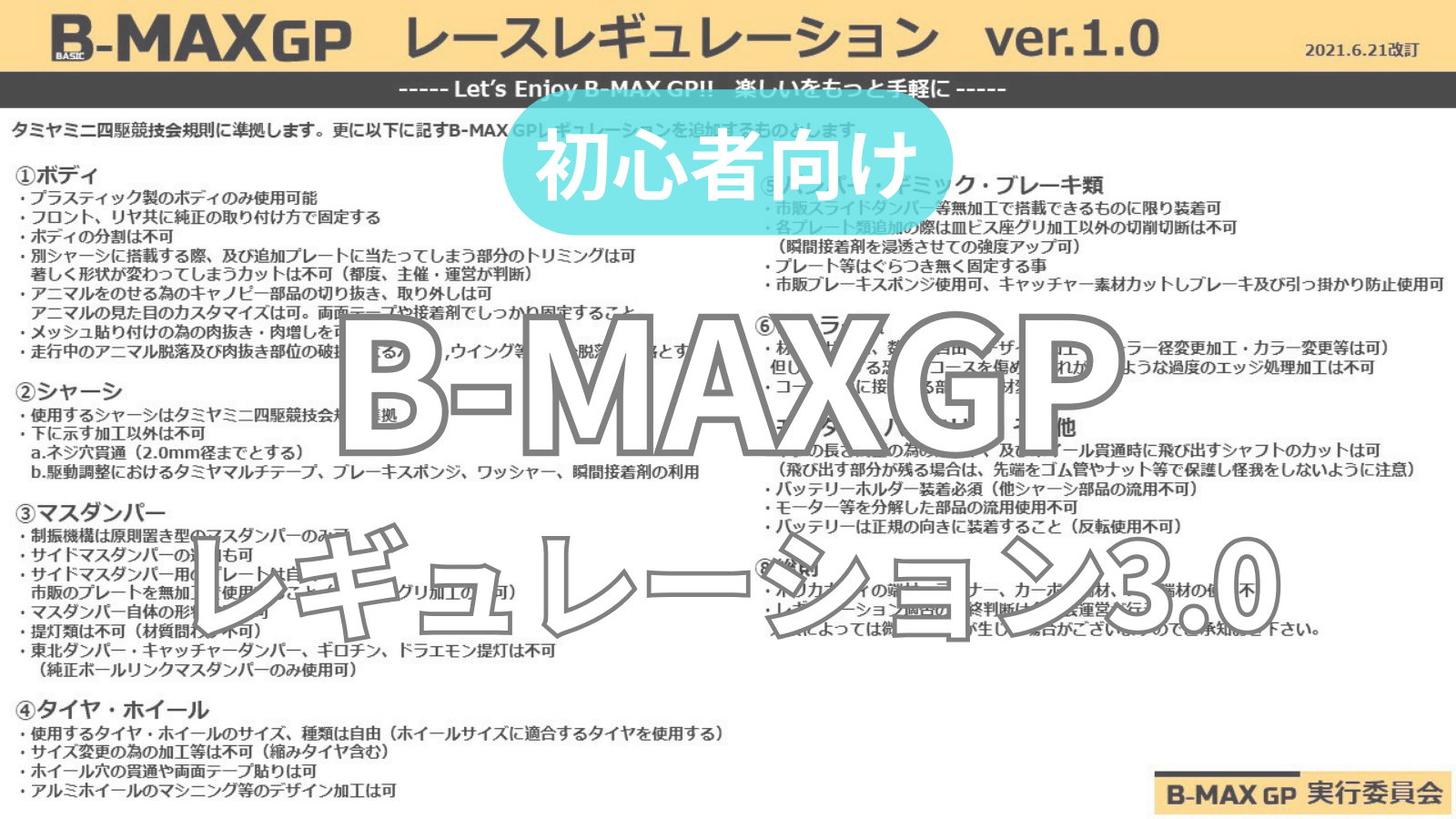

そこで気になるのは、どんなルールで、どこまでマシンの改造ができるのかという部分。

2023年時点ではレギュレーションも3.0に改訂されるなど、人気のレギュレーションになっています。

✅この記事の内容

- 基本のB-MAXGPレギュレーション

- Ver.2.0からの変更点

- Ver.3.0からの変更点

- B-MAXGPマシンの改造例

この記事では、Basic-MAX GPレギュレーションについて。

基本のレギュレーションに加え、改訂されたポイント。

実際のB-MAXGPマシンの改造例と合わせて紹介します。

B-MAXGPレギュレーションとは、横浜のFORCE LABOで考えられたミニ四駆のレギュレーションです。

その目的は、ミニ四駆初心者や子どもでも気軽にミニ四駆に取り組めるようにと考えられたルールになってきます。

- ボディはプラボディのみ

- シャーシの加工はネジ穴貫通のみ

- マスダンパーはビスによる上下運動のみ

- タイヤの加工はホイール貫通のみ

- プレート類は皿ビス加工のみ

- モーターと電池はタミヤ公式と同じ

- ローラーの加工は禁止

- ミニ四駆キャッチャーの加工も禁止

- ボディの肉抜きが可能に

様々な工夫や改造で、速いマシンを作り上げるのがミニ四駆です。

なのでB-MAXGPの「B」は、「basic」の「B」になっています。

2025年には、タミヤ公式からも無加工改造の「ストッククラス」が発表。

ミニ四駆の改造は、B-MAXGPのような初心者でも取り組みやすいルールも人気になってきています。

無加工改造レギュレーションの違い

| ボディ | モーター | ローラー | ローラー個数 | プレート | ベアリング | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| B-MAXGP | プラボディのみ | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |

| GTアドバンス | プラボディ(制限あり) | LDモーターまで | プラローラーのみ | 8個まで | FRPのみ | 使用禁止 |

| ストッククラス | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |

2025年時点では3種類

ミニ四駆のレギュレーションの中でも、2025年時点では主に3種類の無加工改造クラスが人気になっています。

主な無加工改造レギュレーション

- B-MAXGP

- GTアドバンス

- ストッククラス

ミニ四駆の改造の中でも、マシンやパーツを加工せずに改造していくのが無加工改造になります。

発売されているGUPを組み合わせることで、マシンに合わせた改造をしていくことになります。

B-MAXGPから始まった無加工改造レギュレーションも、今では各クラスごとにちょっとした違いのあるルールになっています。

B-MAXGPと他との違い

同じ無加工改造レギュレーションでも、B-MAXGPと他とでは一部レギュレーションに違いがあります。

わかりやすいのが、B-MAXGPの場合は使用できるボディがプラボディだけ。

ストッククラスのようなポリカボディは使えませんが、GTアドバンスのようにプラボディの制限はありません。

他にもB-MAXGPの場合、吊り下げ式のマスダンパーが使用不可。

無加工でも提灯を組むことはできますが、マスダンパーを吊り下げることもあってB-MAXGPでは取り付けることができません。

ただ3種類の無加工改造レギュレーションの中でも、そこまで縛りが無いのがB-MAXGP。

ボディの制限だけでなくベアリング類も使えないGTアドバンスよりは、取り組みやすいレギュレーションになっています。

基本のB-MAXGPレギュレーション

ボディはプラボディのみ

B-MAXGPで使用できるボディは、プラボディのみです。

使用できるボディはプラボディだけということで、ポリカボディやクリアボディは使用することができません。

載せ方も、プラボディをボディキャッチでとめるという基本的な載せ方になります。

自分の好きなシャーシに自分の好きなボディを載せて走らせることが、ミニ四駆の楽しみのひとつ。

後述するVer3.0でも紹介しますが、今はボディの肉抜きも可能になっています。

シャーシの加工はネジ穴貫通のみ

B-MAXGPでは、基本的にシャーシの加工はできません。

シャーシの加工というと、バンパーカットや電池を取り出しやすくするための穴あけ加工。

どちらの加工も、B-MAXGPレギュレーションの中では認められていません。

しかし、シャーシのネジ穴を2mmのピンバイスなどでの拡張貫通は可能です。

ビス留めのストレスやトラブルも防げるので、やっておいた方が良い細かなポイント。

またバンパーカットはできませんが、FM-AシャーシやVZシャーシのようなもともと外せるバンパーは外しての改造が可能です。

マスダンパーはビスによる上下運動のみ

B-MAXGPレギュレーションの中では、マスダンパーの設置は固定されたビスによる上下運動のみです。

ミニ四駆の改造で多いのが、フロント提灯などの提灯機能。

しかしB-MAXGPでは、フロント提灯などのような制振機能を取り付けることはできません。

唯一違う取り付け方法が可能なのは、タミヤから市販されている「ボールリンクマスダンパー」。

ただし、車軸やタイヤのシャフトを跨ぐような長さでの取り付けはできない点には注意。

そしてどの取り付け方法でも、マスダンパーが脱落するような取り付けでは失格なので確実な取り付けが必要です。

ボールリンクマスダンパーについては、こちらの記事で紹介しています。

タイヤの加工はホイール貫通のみ

タイヤ、ホイール周りでの加工は、ホイール貫通のみが可能となります。

タイヤ自体の加工はできないため、最近は当たり前となっているペラタイヤも使うことができません。

そして、使い続けて削り減ってしまったタイヤもレギュレーション違反となってきます。

しかしB-MAXGPレギュレーションの中でも、ホイール貫通の加工だけは可能になっています。

それを防ぐために、ホイール貫通をして72mmなどの長いシャフトを通すことができます。

B-MAXGPレギュレーションの場合、ペラタイヤのようにタイヤ表面を整えることができません。

なので新品のタイヤほど、表面をきれいに切り取らないと走りに影響が出てくるのも楽しみのひとつになってきます。

ホイール貫通については、こちらの記事で紹介しています。

プレート類は皿ビス加工のみ

B-MAXGPでは、ミニ四駆の加工で多いプレート類の加工も皿ビス用の座グリ加工のみです。

B-MAXGPではプレート類を切ったり、大きく削ったりという加工はできません。

なので基本的には、市販のプレート類を組み合わせてマシンのセッティングを出す必要があります。

そんな中でも、FRPやカーボンプレートの座繰り加工は別。

すると飛び出したビスによって、コースなどを傷つけてしまう可能性も。

なのでプレートに皿ビス用の座グリ加工をすることで、ビスが飛び出してコースなどを傷つけることがありません。

逆に皿ビス加工をせずにビス頭が飛び出している改造の方が、レギュレーション違反になってきます。

皿ビス加工については、こちらの記事で紹介しています。

モーターと電池はタミヤ公式と同じ

使用できるモーターや電池は、タミヤの公式レギュレーションと同じになっています。

電池は、アルカリ電池でもニッケル水素電池でも使用が可能。

また使用するモーターも、ノーマルモーターから高回転モーターまで使うことができます。

さらにB-MAXGPの中では、モーターの慣らしも可能になっています。

これはマシン改造の制限により、オープンマシンより車体の限界性能が低いため。

なのでモーター慣らしをしたモーターの方が速くなりますが、改造の限られたB-MAXGPマシンでは制御がむずかしくなってきます。

このむずかしさが、B-MAXGPレギュレーションのポイントにもなってきます。

ミニ四駆におすすめの電池やモーターについては、こちらの記事で紹介しています。

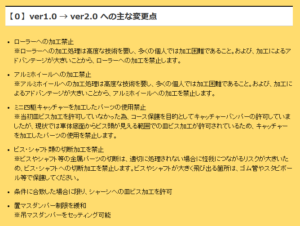

Ver.2.0からの変更点

ローラーの加工も禁止

新しいB-MAXGPのレギュレーションの中では、ローラーの加工は禁止になってきます。

もちろん、ローラーの素材を変えるなどの加工も無し。

またローラーに穴を空けるマシニング加工なども、初心者向けの改造では無いので禁止に。

そして、長く使い続けたローラーにも注意が必要。

長く使い続けたことで、ローラー直径の変化量が1mm以上すり減ったローラーもレギュレーション違反となってしまいます。

また取り付けるローラーの個数やサイズについては、タミヤの公式レギュレーションと同じ範囲になっています。

ミニ四駆キャッチャーの加工も禁止

新しいB-MAXGPレギュレーションでは、ミニ四駆キャッチャーを加工しての改造も禁止になっています。

B-MAXGPレギュレーション発足当初は、ミニ四駆キャッチャーを加工しての改造も多かったです。

それはシャーシへの皿ビス加工ができなかったため、コースへの引っかかり防止やブレーキプレートとしての代用としてミニ四駆キャッチャーが使われていました。

しかしB-MAXGPレギュレーションの改訂によって、ミニ四駆キャッチャーを加工しての使用が禁止に。

キャッチャーダンパーはもちろん、シャーシのフロント部分へ加工して取り付ける改造も禁止になります。

なのでB-MAXGPレギュレーションのver.2.0からは、ミニ四駆キャッチャーは正規の使用方法だけになっています。

Ver.3.0からの変更点

ボディの肉抜きが可能に

B-MAXGPレギュレーション3.0からの大きな変更点としては、プラボディの肉抜きが可能になっています。

これまではシャーシと干渉する部分、3mm以内での加工しかできなかったプラボディ。

しかしVer.3.0からは、肉抜き加工も可能になりました。

昔ミニ四駆をやっていた人からすれば、懐かしいのが「肉抜き」という加工です。

これによってアニマルドライバーなどを載せることも可能になり、アニマル用にマシンのキャノピー部分を切り取った加工をすることも可能に。

しかし、肉抜き加工が可能になったといっても限度はあります。

マシンの原型がわからなくなるような、過度な肉抜きはレギュレーション違反となるので注意。

また肉抜きによって破損したボディも、ケガなどにつながるので使用には注意が必要になってきます。

ボディの肉抜きについては、こちらの記事で紹介しています。

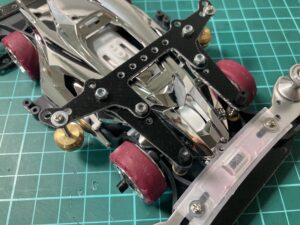

B-MAXGPマシンの改造例

VZシャーシ

2025年時点で最新のVZシャーシは、B-MAXGPマシンとしておすすめです。

VZシャーシの特徴は、シャーシの軽さと駆動の良さ。

B-MAXGPでは改造の基本はGUPのポン付けなので、初めから軽いシャーシの方が改造後のマシンも軽く仕上げることが可能になります。

また最新シャーシであるVZシャーシは、素組み状態でも駆動が優れています。

細かい部分に調整や加工をしなくても駆動が良いのは、B-MAXGPマシンとしても使いやすい部分。

前後のバンパーレスも可能なので、無加工改造が基本のB-MAXGPマシンとしてVZシャーシはおすすめです。

VZシャーシの特徴やB-MAXGPマシンについては、こちらの記事で紹介しています。

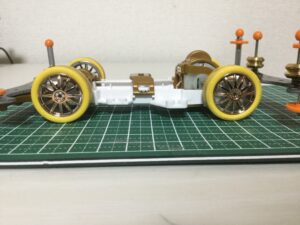

MAシャーシ

両軸モーターのシャーシとしては、MAシャーシもB-MAXGPマシンとしておすすめです。

MAシャーシの特徴は、初心者向けなシャーシなこと。

初心者におすすめといわれている理由も、説明書通りの組み立てで速いから。

ただしシャーシの剛性による重さの部分では、デメリットになってしまう部分も。

元からシャーシの重さがあるので、パーツのポン付けをしていった際はマシンの重さが増してきます。

しかしGUPの付けやすさやバンクスルーのしやすさなど、B-MAXGPマシンとしておすすめなポイントも多くなっています。

MAシャーシの特徴やB-MAXGPマシンについては、こちらの記事で紹介しています。

FM-Aシャーシ

フロントモーターのFM-Aシャーシは、B-MAXGPマシンとしても人気のシャーシになっています。

フロントモーターのシャーシというと、むずかしいイメージのあるシャーシ。

しかしその中でもFM-Aシャーシは、新しいシャーシということで速さを出すむずかしさがありません。

またフロントモーターによるマシンの重心によって、他のシャーシとは違う走り方に。

フロントモーターによるマシンの安定性は、他のシャーシとの違いを出すことができるのが特徴。

シャーシの作りによって改造の幅も広いので、無加工のB-MAXGPマシンとしての改造もしやすくなっています。

FM-Aシャーシの特徴やB-MAXGPマシンについては、こちらの記事で紹介しています。

B-MAXGP まとめ

B-MAXレギュレーションは、初心者や子ども向けに考えられたルールだけあってシンプルなのが特徴です。

むずかしい加工や危ない加工は無しで、ほとんど市販のパーツを組み合わせて改造していくだけ。

- ボディはプラボディのみ

- シャーシの加工はネジ穴貫通のみ

- マスダンパーはビスによる上下運動のみ

- タイヤの加工はホイール貫通のみ

- プレート類は皿ビス加工のみ

- モーターと電池はタミヤ公式と同じ

- ローラーの加工は禁止

- ミニ四駆キャッチャーの加工も禁止

- ボディの肉抜きが可能に

そんな限られた改造で、どこまで速いマシンを組んでコースアウトせずに制御できるのか。

初心者でも気軽にマシンを組んで競い合えるのが、B-MAXレギュレーションのすばらしい部分になります。

その他の無加工レギュレーションについては、こちらの記事で紹介しています。

コメント